Die italienische Bankenkrise bestätigt die Kritiker

27.12.2017 – von Ralph Bärligea.

[Dieser Artikel zu EDIS wurde als Teil einer Informationskampagne der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) im Europaparlament verfasst. Weitere Informationen finden Sie unter www.stoppt-edis.de.]

*****

Die europäische Bankenunion soll nach dem Wunsch ihrer Architekten Ordnung und Stabilität ins europäische Bankwesen bringen und die Eurozone sicherer machen. Die erste Säule der Bankenunion sieht eine einheitliche Bankenaufsicht vor, die zweite Säule einen gemeinsamen Mechanismus zur Abwicklung von gescheiterten Banken. Umstritten ist die geplante Weiterentwicklung der dritten Säule in Form einer gemeinsamen Einlagensicherung namens EDIS: European Deposit Insurance Scheme. Groß ist die Sorge der Deutschen, dass Deutschland mit seinem funktionierenden System der Einlagensicherung am Ende für die maroden Bankensysteme anderer Länder geradestehen muss. Die Bankenkrise in Italien unterstreicht diese Sorgen. In einem Kommentar im Australian hat Stephen Bartholomeusz die Krise des italienischen Bankensystems als größere Bedrohung der Stabilität der Europäischen Union (EU) bezeichnet als den Austritt Großbritanniens aus der EU („Brexit“): Politische Krisen in Italien seien nichts neues, aber der in Aussicht stehende Kollaps des italienischen Bankensystems sei in Verbindung mit dem rasanten Aufstieg euroskeptischer Bewegungen nach dem Brexit ein Albtraum für Brüssel, Paris und Berlin.

Wirtschaftsstagnation und Niedrigzinsen machen den italienischen Banken zu schaffen

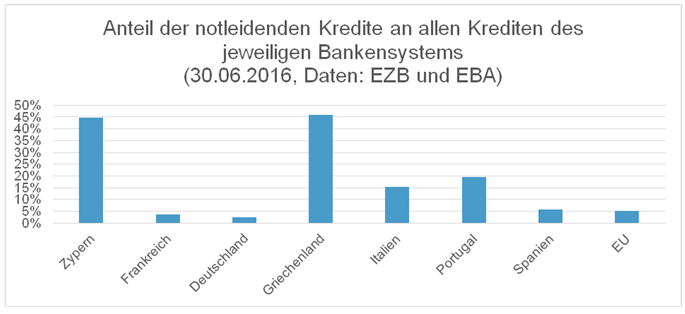

Die jahrelange Wachstumskrise in Italien hat dazu geführt, dass mittlerweile 15,3% der Kredite in den italienischen Bankbilanzen notleidend geworden sind. Seit der Einführung des Euro und noch verstärkt seit der Finanzkrise befindet sich die italienische Volkswirtschaft in einer Phase der Stagnation. Das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist heute niedriger als 1999, dem Jahr der Euro-Einführung. Für viele Kreditnehmer ist es mittlerweile schwer geworden, Kredite zurückzuzahlen. Gleichzeitig finden Banken immer weniger seriöse Kreditnehmer.

Die italienischen Banken haben nach Schätzungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) faule Kredite in der Größenordnung von 330 Milliarden Euro in ihren Büchern. Das ist ein Drittel aller notleidenden Kredite in der gesamten EU. Die italienischen Banken zieren sich, diese Kredite abzuschreiben und als Verlust zu verbuchen. Würden sie das tun, würden sie wahrscheinlich reihenweise bankrottgehen. Zudem sind italienische Insolvenzprozesse komplex, teuer und langwierig, was zusätzlich verhindert, dass notleidende Kredite zügig abgeschrieben oder verkauft werden.

Die derzeit niedrigen Zinsen stellen für die Banken ein zweischneidiges Schwert dar. Einerseits senkt es ihre Kosten in Form von Fremdkapitalzinsen. Andererseits bringen festverzinsliche Papiere nichts mehr ein. Gleichzeitig nagt die schwache wirtschaftliche Entwicklung an ihren Geschäftsmodellen. Schon beim Bankenstresstest 2014 waren von 13 durchgefallenen Banken in der Europäischen Union vier in Italien ansässig.

Als Reaktion auf diese schlechten Ergebnisse wurde beim Stresstest 2016 die Möglichkeit des Durchfallens abgeschafft. Doch selbst 2016 kam die einzige Bank, die die Anforderungen an die Kernkapitalquote im adversen Szenario nicht erfüllen konnte, aus Italien: Monte dei Paschi di Siena. Obwohl es in den vergangenen Jahren bei der Entwicklung der Kernkapitalquoten durchaus Verbesserungen zu verzeichnen waren, liegt Italien weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt der Eurozone.

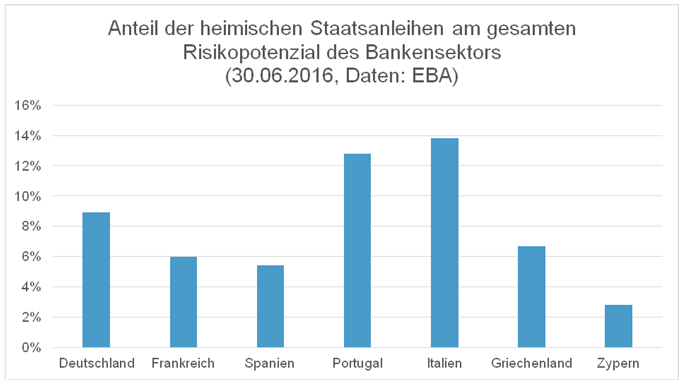

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Heimmarktneigung („Home Bias“): Banken ziehen es vor, auf den heimischen Märkten tätig zu sein. So haben sich italienische Banken mit heimischen Staatsanleihen regelrecht vollgesaugt. Die Zahlen dazu werden regelmäßig von Bruegel zentral veröffentlicht. Beim Anteil heimischer Staatsanleihen am Gesamtrisikopotenzial liegen italienische im europäischen Vergleich mit 13,8 Prozent an der Spitze, wie die jüngste Momentaufnahme der EGOV zeigt. Da Staatsanleihen formell als risikolos eingestuft werden (was sie nicht sind, wie z. B. die Schuldenschnitte 2012 einmal gegenüber privaten und einmal gegenüber öffentlichen Gläubigern bei griechischen Staatsanleihen gezeigt haben), führt ein hoher Anteil von Staatsanleihen in der Bilanz zu einer Erhöhung der Kernkapitalquote. Dass Italien bei der Kernkapitalquote des Bankensektors dennoch unterdurchschnittlich abschneidet, hebt die Probleme des italienischen Bankensektors darum umso mehr hervor.

Die strukturellen Probleme Italiens sind schwer zu überwinden

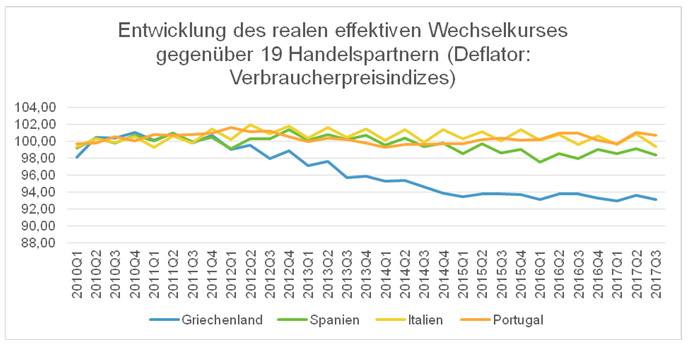

Die Lage der italienischen Banken würde sich wesentlich entspannen, wenn sich die italienische Volkswirtschaft erholen und wieder ein höheres Wachstum aufweisen würde. Doch wie kann das Land ein höheres Wachstum erzielen? Durch den Beitritt zum Euro ist die Möglichkeit der Währungsabwertung, von der Italien traditionell Gebrauch gemacht hat, nicht mehr gegeben. Italien muss seine verlorene Wettbewerbsfähigkeit daher durch interne Abwertung in Form stagnierender oder sinkender Löhne und Preise wiedergewinnen. Die bisherigen Ergebnisse bei dieser internen Abwertung sind jedoch kaum von Bedeutung, wie eine Studie von Professor Hans-Werner Sinn zeigt.

Diese Entwicklung war schon vor der Euroeinführung voraussehbar. Der damalige italienische Zentralbankchef, Mario Draghis Vorgänger Antonio Fazio, hatte sich genau aus diesem Grund gegen die Teilnahme Italiens am Währungsverbund ausgesprochen. Er hatte vorausgesehen, dass Italien mit der Einführung des Euro seine Wettbewerbsfähigkeit verlieren würde. Ändern lässt sich das nur noch schwer, weil der Beitritt zur Währungsunion keinen Austritt vorsieht und die oben skizzierte interne Abwertung politisch mit hohen Kosten einhergeht.

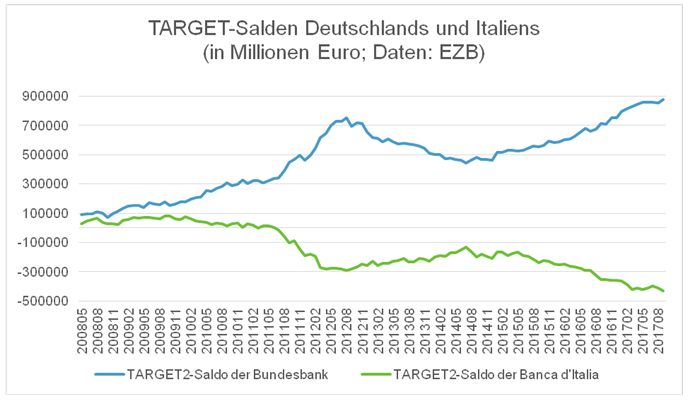

Interessant ist nun aber, dass ein Austritt Italiens aus dem Euroraum alles andere als unwahrscheinlich ist. Schon 2012 hatten David Woo und Athanasios Vamvakidis von der Bank of America in einem aufsehenerregenden Artikel angenommen, dass die Anreize für einen Austritt aus dem Euro unter allen Mitgliedsländern für Italien am höchsten sind. Die Gründe: Italien kann einen geordneten Austritt relativ einfach bewerkstelligen und es kann sich dadurch erhebliche ökonomische Vorteile erhoffen. Was die beiden Autoren jedoch damals jedoch noch gar nicht berücksichtigt hatten, ist der mittlerweile gewaltige Anstieg des TARGET-2-Defizits, das Italien gegenüber dem Eurosystem angehäuft hat.

TARGET-2 bezeichnet ein Zahlungsverkehrssystem im Euroraum. Es wickelt auch Zahlungen zwischen Staaten ab. Zahlt ein Land beispielsweise mehr an ein anderes Land als es von dort erhält, so weist es einen negativen Target-2-Saldo aus. Das ist zum Beispiel bei Italien der Fall. Das ist möglich, weil innerhalb des Eurosystems neues Geld geschaffen oder verschoben wird, und der negative Target-2-Saldo von Italien (und anderen Ländern) so finanziert wird.

Der negative Target-2-Saldo Italiens belief sich im Sommer 2012 auf 280 Milliarden Euro. Mittlerweile steht er bei 420 Milliarden Euro. Was damit im Falle eines Austritts Italiens aus dem Euroraum passieren würde, ist ungeklärt. Vermutlich würde Italien seine Euro-Schulden nicht begleichen (können), und die Gläubiger – wie zum Beispiel die Deutsche Bundesbank und damit der deutsche Steuerzahler – hätten die Ausfälle zu verkraften. TARGET-Verbindlichkeiten bestehen zudem formal gegenüber dem Eurosystem und nicht gegenüber nationalen Notenbanken. Deshalb müssen Verluste, die aus TARGET2-Forderungen entstehen, gemäß dem Kapitalanteil an der EZB getragen werden. Die Risiken würden darüber also hauptsächlich beim deutschen Steuerzahler landen, da Deutschland den größten Anteil an der EZB hält.

Der eigentliche Sprengsatz für die Europäische Union ist politischer Natur

Ein Grundproblem der EU und insbesondere der Eurozone bleibt, dass sie Regeln beschließt, diese aber nicht durchsetzen kann oder will. Damit wird selbst ein sinnvoller Lösungsansatz zur Makulatur. Egal, ob es um die Regeln des Maastricht-Vertrages, des Fiskal-Paktes oder des Dublin-Abkommens ging, die Regeln wurden früher oder später gebrochen. Die Frage stellt sich zu Recht, warum das mit den Auflagen der Bankenunion anders sein sollte.

Ein noch so ausgeklügeltes Regelsystem für das europäische Bankensystem wird nur zu mehr Schaden führen, wenn es dem Praxis-Test nicht standhält. Der Umgang mit der italienischen Bankenkrise gilt als ein erster Lackmustest für den Umgang mit Regeln innerhalb der Bankenunion. Nach den europäischen Richtlinien sollen zuerst Eigentümer und Gläubiger für die Verluste einer Bank geradestehen. Die italienische Regierung setzt jedoch genau im Gegensatz dazu auf staatliche Hilfen, um Verluste für die Privatanleger und Kunden zu verhindern.

Als im Jahr 2015 vier kleinere Genossenschaftsbanken und Sparkassen Pleite gegangen sind, wurde nach den Prinzipien der Eigentümer- und Gläubiger-Beteiligung verfahren, wie in den Grundsätzen der Bankenunion vorgesehen. Die Presse berichtete über dramatische persönliche Schicksale, wie die eines Rentners, der dadurch seine Altersvorsorge verlor und Selbstmord beging. In der Folge wurde das Prinzip des „Bail-ins“, der Eigentümer- und Gläubigerbeteiligung, schon wieder in Frage gestellt.

Die nachfolgenden Erfahrungen fielen dementsprechend ernüchternd aus. Bei der Rettung der Monte dei Paschi di Siena, der Banca Popolare di Vicenza und der Veneto Banca gab es zwar zumindest teilweise eine Gläubigerbeteiligung, doch am Ende sprang für den größten Teil der Verluste wieder der Steuerzahler ein. Diese Rettung durch den Staat widersprach eindeutig den neu erlassenen Regeln, weshalb die Entscheidungen einige Kritik auf sich zogen. Diese blieb jedoch folgenlos.

Der erste Test für die neuen Regeln ist damit krachend gescheitert. Für die Zukunft lässt dies nichts Gutes vermuten. Pleitebanken werden durch einen bankrottgefährdeten Staat gerettet. Das kann nicht ewig gutgehen, weil der Staat damit an die Grenzen seiner Zahlungsfähigkeit gebracht wird. Das bringt die Einlagen in Gefahr und wenn EDIS in der geplanten Form kommt, haftet künftig auch dafür der deutsche Bürger.

Fazit aus der italienischen Bankenkrise für die europäische Einlagensicherung

Aus der Analyse der italienischen Bankenkrise lassen sich letztendlich drei Lehren für die Einführung einer europäischen Einlagensicherung ziehen:

- Die europäischen Bankensysteme sind zu instabil und haben ihre Altlasten längst nicht beseitigt. Stattdessen türmen sie immer neue Risiken auf: Diese Umstände zeigen, dass die Kritik etwa des Bankenverbandes berechtigt ist. Die Schaffung einer europäischen Einlagensicherung, wie sie die die EU anstrebt, kommt viel zu früh (ob sie überhaupt jemals kommen sollte, kann bezweifelt werden). Italien ist ein Beispiel dafür, wie fragil die Lage vieler nationaler Bankensysteme auch fast ein Jahrzehnt nach dem Ausbruch der Finanzkrise immer noch ist. Eine europäische Einlagensicherung aufzubauen, während sich große nationale Bankensysteme wie das Italiens in einer noch unbewältigten Krise befinden, schafft kein Vertrauen, sondern muss dieses Vorhaben von Anfang an diskreditieren.

- Die Sicherung der Einlagen durch andere Staaten nimmt den Anreiz, eine eigene stabile Einlagensicherung aufzubauen: Wenn die Einlagen durch ein eurozonenweites Sicherheitsnetz garantiert werden, in dem stabile Staaten und Bankensysteme wesentlich zu dessen Sicherheit beitragen, mindert dies die Anreize für Mitgliedsländer selber eine stabile Einlagensicherung aufzubauen. Wenn aber die Einzelglieder des Sicherungssystems schwach sind, bleibt auch das ganze Gebilde, also EDIS, schwach.

- Erst muss sich zeigen, ob sich die erste und zweite Säule der Bankenunion in der Praxis bewähren: Es ist nicht nachvollziehbar, dass die dritte Säule der Bankenunion, die europäische Einlagensicherung, die sehr viel Vertrauen voraussetzt, auf den Weg gebracht werden soll, bevor sich erwiesen hat, dass die Regeln der ersten zwei Säulen überhaupt beachtet werden. In der EU sind Vereinbarungen immer wieder gebrochen worden. Italien will derzeit sowohl die Regeln des Fiskalpaktes als auch der Bankenunion, vor allem die vorgeschriebene Eigentümer- und Gläubigerbeteiligung, nicht beachten. Solange die bisherigen Beschlüsse des Fiskalpaktes und der Bankenunion nicht bewährt und erprobt sind, braucht man über die dritte Säule der Bankenunion, die Einlagensicherung, gar nicht erst zu reden.

——————————————————————————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————————————————————————–

Ralph Bärligea, M.Sc. ist Bankenberater bei einer international führenden Management- und Technologieberatung, Hochschuldozent in München und Gesellschafter eines IT-Start-ups. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag mit Arbeitsschwerpunkt im Finanzausschuss. Begleitend zu seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft arbeitete er im Produkt- und Portfoliomanagement einer Berliner Privatbank. Er ist Autor zahlreicher Buchbeiträge und Artikel in verschiedenen Wissenschafts- und Publikumsmedien.

*****

Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.

Foto Startseite: © stadtratte – Fotolia.com