Chiles „neoliberale“ Reformen

8.1.2018 – von Daniel J. Mitchell.

Bei meinen Reisen in der ganzen Welt habe ich etwas Interessantes festgestellt: Die Verfechter von freien Märkten und Minimalstaaten sind überall als „Liberale“ bekannt – außer in Nordamerika.

Ich denke der Rest der Welt hat hier recht. Leute wie Adam Smith werden schließlich als „klassische Liberale“ bezeichnet. Deshalb ist es merkwürdig, dass das Wort „Liberaler“ heute in Amerika für Antikapitalisten verwendet wird.

Es sorgt für zusätzliche Verwirrung, dass heutige Freunde des Kapitalismus oft „Neoliberale“ genannt werden.

Ich frage mich allerdings, ob das ein Schmähbegriff sein soll. Wenn ich in anderen Ländern Neoliberaler genannt werde, kommt das meist von jemandem, der meine Unterstützung für wirtschaftliche Freiheit kritisiert.

Der Harvard-Professor und Guardian-Kolumnist Dani Rodrik ist kein Freund des Neoliberalismus. Er gibt zu, dass der Begriff nicht klar definiert ist, erkennt aber, dass er auf jeden Fall weniger Macht für den Staat bedeutet.

„… Neoliberalismus … bezeichnet eine Bevorzugung von Märkten gegenüber dem Staat, wirtschaftlichen Anreizen gegenüber kulturellen Normen, und Privatunternehmertum gegenüber dem Kollektiv. … Es handelt sich um einen Sammelbegriff für alles, was mit Deregulierung, Liberalisierung, Privatisierung oder staatlicher Sparsamkeit zu tun hat. … Dass der Neoliberalismus kein klar umrissenes Konzept ist und keine Lobby besitzt, bedeutet nicht, dass er irrelevant ist oder nicht existiert. Wer könnte leugnen, dass die Welt sich seit den 1980ern entschieden hin zu mehr Marktfreiheit entwickelt hat? Oder dass Mitte-links-Politiker – Demokraten in den USA, Sozialisten und Sozialdemokraten in Europa – sich enthusiastisch einige der Glaubensgrundsätze des Thatcherismus und Reaganismus zu eigen gemacht hätten, wie Deregulierung, Privatisierung, mehr Steuerfreiheit und Privatunternehmertum?“

Rodrik fährt mit einer umfangreichen Abhandlung der Schwächen und Beschränkungen konventioneller, ökonomischer Analyse fort.

Das meiste davon ist vollkommen vernünftig. Die Wirtschaft ist keine Maschine und die Menschen sind keine Roboter. Deswegen haben mechanistische, ökonomische Konzepte – trotz ihrer Nützlichkeit – klare Grenzen, was ihre Anwendbarkeit angeht. Außerdem machen Kultur und Institutionen einen großen Unterschied aus – Dinge, die nur schwer in Wirtschaftsmodellen zu erfassen sind.

Weiter stellt er einige interessante Beobachtungen darüber an, wie etliche Staaten wie beispielsweise China Liberalisierung auf eine Art und Weise betrieben haben, die sich einer einfachen Analyse entzieht.

Hier hat er sicher recht.

Dann beendet er seine Kolumne jedoch mit zwei Beispielen, die keinen Sinn ergeben.

Als erstes zitiert Rodrik Mexiko als ein angebliches Beispiel für neoliberale Reformen.

„Nach einer Reihe makroökonomischer Krisen in den 1990ern übernahm Mexiko die makroökonomische Orthodoxie, liberalisierte die Wirtschaft deutlich, deregulierte das Finanzsystem, reduzierte die Importbeschränkungen drastisch und wurde Mitglied des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta). Diese Politik hat zu makroökonomischer Stabilität und einem deutlichen Anstieg des Außenhandels und der Investitionen im Inland geführt. Aber dort wo es wirklich zählt – bei der gesamtwirtschaftlichen Produktivität und dem Wirtschaftswachstum – ist das Experiment gescheitert. Seit Beginn der Reformen stagniert die gesamtwirtschaftliche Produktivität in Mexiko, und die Wirtschaft hat sich selbst im Vergleich zu den nicht gerade hohen Standards Südamerikas nicht gut entwickelt.“

Dazu fällt mir nur ein „wie bitte?“ ein.

Ich verbringe viel Zeit damit, internationale Daten zu durchforsten, immer auf der Suche nach Erfolgsgeschichten, deren Veröffentlichung sich lohnt, und nichts hat bis jetzt darauf hingewiesen, dass Mexiko ein gutes Beispiel ist. Stattdessen bin ich vor ein paar Jahren auf Beweise dafür gestoßen, dass das Land gerade ein schlechtes Beispiel ist.

Hier sind die Daten Mexikos des Economic Freedom of the World-Index. Es gibt sicher Argumente dafür, dass Mexiko in den späten 1980ern einige gute Reformen umgesetzt hat. Aber wo sind die Beweise für weitreichende Liberalisierung nach der Mitte der 1990er?

Nach 1995 gab es einen minimalen Anstieg der Bewertung Mexikos – immerhin besser als nichts. Es überrascht mich jedoch nicht, dass die Ergebnisse alles andere als beeindruckend waren, da der Rest der Welt in viel höherem Tempo liberalisiert hat.

So fiel Mexiko zwischen 1995 und 2000 vom 49. auf den 65. Platz, weil andere Länder „umfangreich liberalisiert“ haben, und nicht Mexiko.

Dann greift er Chile an.

„Chiles neoliberales Experiment führte schließlich zur schlimmsten Wirtschaftskrise ganz Südamerikas.“

„Bitte?“ ist hier eine sehr zurückhaltende Reaktion. Vollkommen entgeistert las ich diese Behauptung.

Allerdings nicht den ersten Teil der Behauptung – Chile gilt zu Recht als Paradebeispiel für marktfreundliche Reformen.

Hier ist ein Diagramm aus Economic Freedom of the World, dass die dramatische Verbesserung Chiles auf dem Index von 1975 bis 1995 zeigt.

Der zweite Teil des Satzes schockierte mich. Chile erlebte „die schlimmste Wirtschaftskrise ganz Südamerikas“?

Da ich schon öfter über Chiles Wirtschaftswunder geschrieben hatte, war ich vollkommen verblüfft. Wovon redete Rodrik nur?

Also widmete ich mich weiterem Quellenstudium, um mich zu vergewissern, ob ich nicht etwas übersehen hätte.

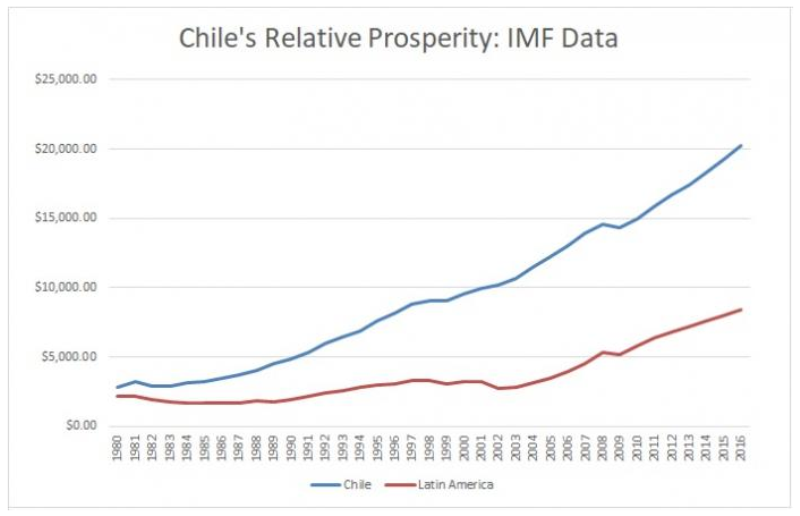

Hier sind die IWF-Daten des pro-Kopf-Bruttoinlandsproduktes sowohl von Chile als auch dem Rest Südamerikas. Daten sind erst ab 1980 verfügbar, aber trotzdem spricht alles dafür, dass Chile eine großartige Erfolgsgeschichte ist. Früher lag der Lebensstandard dort nur leicht über dem südamerikanischen Durchschnitt – heute sind die Menschen hingegen mehr als doppelt so reich im Vergleich zu den anderen Völkern dort. Wenn so eine „schlimmste Wirtschaftskrise“ aussieht, sollten wir uns alle solche Krisen wünschen.

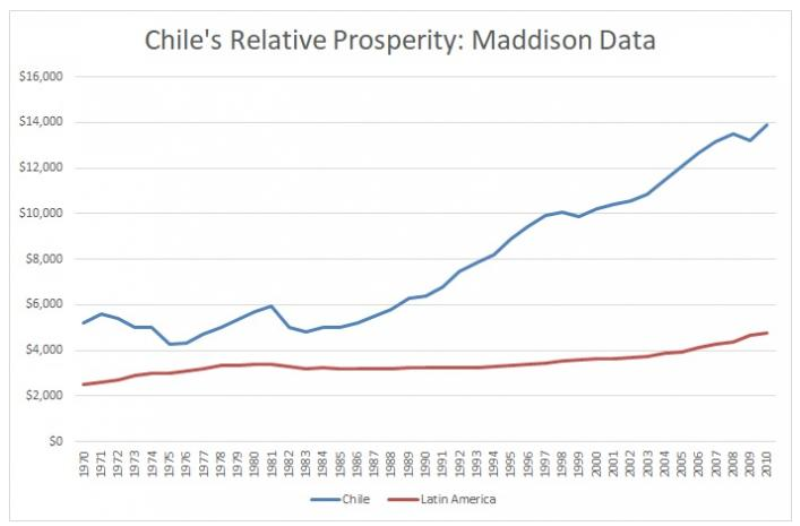

Darauf studierte ich Angus Maddisons Datensätze, die bis 1970 zurückreichen.

Seine Zahlen sind inflationsbereinigt, weshalb die Kurven nicht ganz so steil ansteigen, aber der Langzeittrend ist derselbe. Chiles Reichtum wächst viel schneller als der der anderen südamerikanischen Länder. Noch einmal – wenn das eine „Krise“ ist, sollten sich andere Länder ebenfalls Krisen wünschen.

Was also meinte Rodrik mit der „schlimmsten Wirtschaftskrise“?

Es gibt keine Details dazu in seinem Artikel, aber bei Betrachtung der Maddison-Daten der frühen 1980er fällt ein Abschwung mit einem Absinken des pro-Kopf-Einkommens von ca. 6.000 USD auf ca. 5.000 USD ins Auge. Und dieses Absinken war auffallend größer als das Absinken im Rest Südamerikas.

Ich schätze, hierbei handelt es sich wohl um die vorgebliche „Krise”“ von der er in dem Artikel schreibt.

Sollte das stimmen, macht er sich eines besonders schweren Falls der Rosinenpickerei schuldig. So, als ob man sagen würde, die Rekordmannschaft der Yankees von 1998 war gescheitert, weil sie im späten August dieses Jahres vier Spiele in Folge verlor.

Eine ehrliche Analyse erfordert eine Betrachtung des Gesamtresultates, und alle Datenquellen zeigen, dass Chiles Wirtschaftswachstum dem seinem Nachbarn weit überlegen ist.

Abschließend kann man sagen, dass Rodrik sich auf dem Boden der Tatsachen bewegt, wenn er auf die Beschränkungen der konventionellen ökonomischen Analyse hinweist. Bei seiner folgenden Kritik an marktfreundlichen Reformen zaubert er jedoch zwei Beispiele hervor, die bestenfalls extrem schlampig recherchiert sind.

P.S.: Ich kann es mir übrigens nicht verkneifen, eine weitere Behauptung in Rodriks Kolumne zu kommentieren.

„Die Verwendung des Begriffs “neoliberal” nahm in den 1990er enorm zu, als dieser Begriff in einen engen Zusammenhang … mit der finanziellen Deregulierung zu geraten begann, die schließlich zur Finanzkrise von 2008 und zum anhaltenden Eurodebakel führen sollte.“

Hier haben wir einen weiteren „bitte?“ Moment.

Die „Neoliberalen“ waren gerade die Gegner der Politik, die zur Finanzkrise geführt hat – künstlich niedrigen Zinsen der Federal Reserve und der korrupten Subventionen von Fannie Mae und Freddie Mac. Und Leute wie ich waren entschiedene Gegner der exzessiven Staatsausgaben, die zur europäischen Staatsfinanzkrise geführt haben.

*****

Aus dem Englischen übersetzt von Florian Senne. Der Originalbeitrag mit dem Titel Chile’s “Failed” Neoliberal Reform Is Looking Pretty Good ist am 12.12.2017 auf der website des Mises-Institute, Auburn, US Alabama erschienen.

—————————————————————————————————————————————————————————–

Daniel J. Mitchell ist Experte für finanzpolitische Themen wie Steuerreformen, die wirtschaftlichen Auswirkungen von Staatsausgaben und angebotsseitige Steuerpolitik. Mitchell war Senior Fellow des Cato Institute und der Heritage Foundation und arbeitete als Ökonom für Senator Bob Packwood und den Finanzausschuss des Senats. Seine Artikel finden sich in Publikationen wie dem Wall Street Journal, der New York Times, Investor’s Business Daily und der Washington Times. Er ist ein häufiger Gast in Radio und Fernsehen und ein gefragter Vortragsredner. Mitchell hat einen Bachelor- und Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der University of Georgia und einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften von der George Mason University. Sein Blog heißt Liberty – Restraining Government in America and Around the World.

*****

Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.

Foto Startseite: © mariana_designer – Fotolia.com