Quantitative Lockerung – Geldpolitik auf neuen Irrwegen

1.4.2015 – Antony P. Mueller.

Einleitung

Am 9. März 2015 startete die Europäische Zentralbank (EZB) ihr Programm der so genannten „quantitativen Lockerung“. Der Plan besteht darin, Staatsanleihen in Höhe von etwa 60 Milliarden Euro pro Monat zu kaufen. Das Programm soll bis September 2016 laufen und insgesamt über eine Billion Euro in den Geldkreislauf pumpen. Erklärtes Ziel dieser geldpolitischen Maßnahme ist es, im Euroraum mehr Inflation herbeizuführen. Dabei war die große Befürchtung bei der Einführung des Euros, dass die Europäische Währungsunion sich als Inflationsgemeinschaft entpuppen würde. Aber es sollte anders kommen. Anstatt steigender Preise heißt es nun, dass ein sinkendes Preisniveau die Währungsstabilität bedrohe. Die Europäische Zentralbank müsse alles nur Mögliche tun, um wieder mehr Preisinflation herbeizuführen. So verkünden es Zentralbanker und fast einhellig die publizierte Meinung. Unklar bleibt dabei jedoch, warum fallende Preise, die sich doch eigentlich jeder Käufer wünscht, so gefährlich sein sollen. Ziemlich im Dunkeln bleibt auch, was eigentlich genau betrachtet „Deflation“ bedeutet. Warum herrschte vor kurzem noch Angst vor der Inflation, und warum ist es nun die Deflation, die Schrecken einjagt?

I. Inflation und Deflation

Auch wenn man Definitionen nicht grundsätzlich als falsch oder richtig bezeichnen kann, muss man doch bestimmte Begriffsbestimmungen dann zurückweisen, wenn sie irreführend und unzweckmäßig sind. Dies ist der Fall bei der heutzutage üblichen Definition von Inflation und Deflation, wenn „Inflation“ als anhaltende allgemeine Preissteigerung bezeichnet wird und analog dazu „Deflation“ als allgemeiner Preisrückgang. Die amtliche Statistik hierzu ist der Preisindex. Eine Deflation würde in dieser Statistik als negative Inflationsrate erscheinen. Wie kommt man aber dazu, Steigen und Fallen mit Aufblähen und Schrumpfen in Verbindung zu bringen, wie es die Wurzeln des Begriffs Inflation und Deflation nahelegen?

Die ursprüngliche Bedeutung dieser beiden Begriffe war anders. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts bezog sich der Begriff „Inflation“ auf eine Ausdehnung der Geldmenge und „Deflation“ entsprechend auf eine Schrumpfung der Geldmenge. Das stimmt auch mit der Wortsinn überein, wonach „Inflation“ von lateinisch „inflatio“ (Aufblähen) herrührt. Der ursprüngliche Wortgebrauch enthält korrekt den Sinngehalt von Inflation und Deflation, nämlich das Aufblähen und Schrumpfen der Geldmenge, das seinerseits ursächlich dafür ist, ob die Preise generell steigen oder fallen. Der heute übliche Sprachgebrauch verwischt diesen Zusammenhang. Bei der heute üblichen Definition verschwindet der Bezug zur Ursache der Veränderung des Preisniveaus.

Die Geldmenge einer Volkswirtschaft besteht aus mehreren Komponenten. Die wichtigste darunter ist die sogenannte „Basisgeldmenge“, das ist das Geld, das die Zentralbank selber herstellt. In der Volkswirtschaft kursiert dieses Geld in der Form Bargeld. Zusammen mit den Reserven bei den Geschäftsbanken ist diese auch „Zentralbankgeldmenge“ genannte Größe die „Basis“, auf der sich die gesamte Geldmenge, also auch das sogenannte „Kreditgeld“, aufbaut. Die Herrschaft über das Zentralbankgeld ist der Schlüssel der Notenbank zur Steuerung der Geldmenge und damit von Inflation und Deflation im Sinne einer Aufblähung und Schrumpfung dieser Geldmenge. Erst auf dieser Grundlage entstehen Anstieg und Fall des allgemeinen Preisniveaus als Ausdruck der Kaufkraft, die das Verhältnis der Geldmenge zur Gütermenge bezeichnet.

Während die Geldmenge in ihren verschiedenen Abgrenzungen eine genaue Maßzahl liefert, kommt die heute übliche „Inflationsrate“ als statistisches Konstrukt über vielerlei Umwegen zustande. Die Kaufkraft unmittelbar zu messen, scheitert an der Komplexität und Wandelbarkeit des Sachverhaltes. Um diese Probleme in den Griff zu bekommen, konstruieren die Statistiker einen Warenkorb und vergleichen dann die Kosten dieses Warenkorbes von Periode zu Periode. Es ist dabei offensichtlich, dass hinsichtlich dessen, was in den Warenkorb hinein kommt und wie lange es darin bleiben soll, sehr unterschiedliche Auffassungen herrschen. Selbst bei Eiern und Kartoffeln gibt es schon unterschiedliche Größen und Qualitäten. Wie soll man aber entscheiden, welches Telefon repräsentativ ist für wen? Für den Vegetarier spielt der Fleischpreis keine Rolle, dem Abstinenzler ist der Bierpreis egal und wer im eigenen Haus wohnt, zahlt keine Miete, aber vielleicht Zinsen.

Je komplexer und dynamischer eine Wirtschaft ist, desto weniger aussagefähig ist die sogenannte Inflationsrate. Wann ist es soweit, bis ein neues Produkt eine altes ersetzt? Inwieweit ist das Smartphone ein Substitutionsgut zum alten Festnetztelefon und somit preislich vergleichbar? Wie bewertet man selbst so einfache Dinge wie den Übergang vom Schwarz-weiß Fernsehen zum Farb-TV? Womit will man die Preise radikal neuer Produkte vergleichen, wenn schon bei Autos der jährliche Modellwechsel Vergleichsprobleme aufwirft? Wie lassen sich Qualitätsunterschiede quantifizieren, wenn letztlich der Wert eines Konsumguts von der subjektiv-individuellen und situationsbedingten Wertschätzung jedes einzelnen Käufers abhängt?

Wenn man Inflation und Deflation auf die Geldmenge bezieht, tauchen diese Probleme nicht auf. Jede Notenbank weiß, wieviel von ihrem Geld im Umlauf ist und von den Geschäftsbanken erfahren die Zentralbanken, wie die Bankkunden ihr Geld anlegen und wie hoch das Kreditvolumen ist. Schon zu Zeiten als noch Gold die maßgebliche Währung war, wurde der Zusammenhang zwischen Geld- bzw. Geldmenge und Kaufkraft entdeckt. Wie seine Denkschrift an den Preußischen Landtag belegt, war Nikolaus Kopernikus (1473-1543) wohl der erste, der den Problemen von Inflation und Deflation in diesem Sinne auf der Spur war.

II. Geldmenge und Geldwert

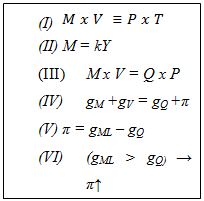

Nach Kopernikus (1473-1543) war es David Hume (1711-1776), der weitere Gedanken zum Thema Geldwert beitrug und dabei die Grundlagen der Makroökonomik der klassischen Schule der Nationalökonomie legte. Später führte dieser Gedanke zur Formulierung der sogenannten „Quantitätstheorie des Geldes“. Demnach gibt es einen Identitätszusammenhang zwischen der Anzahl der Transaktionen (T) in einer Volkswirtschaft, der Geldmenge (M) und ihrer Umlaufsgeschwindigkeit (V) sowie dem Preisniveau (P). – (siehe Formel I im Kasten).

Die klassische Geldtheorie formulierte auf dieser Basis eine Theorie der Geldnachfrage (Formel II), wonach die gewünschte Geldmenge in einer Volkswirtschaft (M) vom Volkseinkommen (Y) abhängt gemäß des Faktors der Kassenhaltung (k).

Die klassische Geldtheorie formulierte auf dieser Basis eine Theorie der Geldnachfrage (Formel II), wonach die gewünschte Geldmenge in einer Volkswirtschaft (M) vom Volkseinkommen (Y) abhängt gemäß des Faktors der Kassenhaltung (k).

Beträgt das Volkseinkommen beispielsweise 100 Einheiten und beträgt die Kassenhaltung 20 % beträgt die Geldnachfrage 20 Einheiten (20=0,2 x 100)

Der amerikanische Ökonom Irving Fisher (1867-1947) formulierte schließlich die Quantitätstheorie in ihrer modernen Form, indem er die Transaktionen durch das Volkseinkommen (Y) ersetzte und dementsprechend zur modernen Version gelangte. Wenn man das nominale Volkseinkommen (Y) in seinen realen (Q) und preislichen (P) Teil zerlegt, erhält man die Quantitätsgleichung als Identität zwischen der Geldmenge (M) und seiner Umlaufgeschwindigkeit (V) auf der einen Seite und dem realen Sozialprodukt (Q) multipliziert mit dem Preisniveau auf der anderen Seite (Formel III).

In dynamischer Form, in Kategorien der Veränderung als prozentuale Variationen, kann man die Quantitätsgleichung benutzen, um klar und einfach aufzeigen, wie Inflation und Deflation mit einem steigenden und fallenden Preisniveau zusammenhängen. Dazu benutzen wir einfach das Symbol g um prozentuale Veränderungen anzuzeigen und erhalten die Quantitätsgleichung in dynamischer Form (Formel IV). Wenn man dann noch die Variablen Geldmenge und Umlaufsgeschwindigkeit in eine Größe als „makroökonomische Liquidität“ (ML) zusammenfasst, ergibt sich die Preisänderungsrate (π) als das Ergebnis der Relation zwischen der prozentualen Variation der makroökonomischen Liquidität (gML) und der Wachstumsrate des realen Sozialprodukts (gQ) – (siehe Formel V).

Gemäß dieser Darstellung kommt es zu einem steigenden Preisniveau, wenn die Variation der makroökonomischen Liquidität (gML) die Wachstumsrate des realen Sozialprodukts (gQ) übersteigt (Formel VI). Zu fallenden Preisen kommt es hingegen, wenn die makroökonomische Liquidität geringer ansteigt als das Wachstum des Sozialprodukts bzw. wenn sie stärker schrumpft als das Sozialprodukt (Formel VII).

Was die Europäische Zentralbank somit mit ihrem Programm der „quantitativen Lockerung“ will, ist eine Steigerung der Wachstumsrate der Geldmenge. Was die Zentralbank allerdings tatsächlich tut, ist die Erhöhung der Basisgeldmenge. Damit es zur Inflation im Sinne der Notenbank kommt, muss die Basisgeldmenge erst über den Finanzmärkte sich als Bargeld und Einlagen beim Publikum niederschlagen. Doch selbst wenn die Geldmenge steigt, ist noch keine höhere Inflation garantiert, da es letztlich auf die „makroökonomische Liquidität“, so wie oben definiert, ankommt, also auf der mit der Umlaufsgeschwindigkeit multiplizierten Geldmenge. Soweit die Geldseite des Programms. Darüber hinaus enthält das Modell der EZB noch weitere Tücken was die Güterseite betrifft.

Erstens lässt sich das reale Produkt (Q) nicht direkt beobachten. Sobald in einer Wirtschaft mehr als auch nur zwei Güter hergestellt werden, kann das Gesamtprodukt nur als nominale Größe dargestellt werden. Nehmen wir z. B. an, dass das jährliche Gesamtprodukt unserer fiktiven Volkswirtschaft aus 1200 Eiern und 500 Litern Milch besteht. Wie soll man das aufaddieren? Ohne Geld kann man keine sinnvolle Summe bilden. Die Angabe „1700 Einheiten von Eier und Milch“ gibt keinen Sinn. Erst wenn man weiß, dass ein Dutzend Eier 5 Euro und ein Liter Milch 2 Euro kostet, kann man summieren:

100 Dtzd. Eier à 5 Euro = 500

1000 Liter Milch à 2 Euro = 2000

Macht 2500 Euro als Gesamtprodukt.

Wenn mehr Geld in Umlauf ist, nimmt die Kaufkraft ab. Waren und Dienstleistungen werden teurer. Um den Teuerungseffekt vom Output zu unterscheiden, muss man das nominale Ergebnis mit dem Preisindex bereinigen, „deflationieren“ genannt. Also kommt wieder das Problem der Berechnung der Inflationsrate ins Spiel. Auch zur Berechnung des realen Sozialprodukts und der ihm entsprechenden Wachstumsrate braucht man einen Warenkorb, mit dessen Hilfe man die Preisentwicklung abbilden will. Es zeigt sich sehr rasch, dass für eine moderne Wirtschaft geradezu abenteuerliche Konstruktionen notwendig werden, um die Preisentwicklung für die gesamte Volkswirtschaft zu erfassen. Der Manipulation sind Tür und Tor geöffnet. Kann man dem „Sozialprodukt“ noch einigermaßen einen Sinn abgewinnen, wenn es sich um eine Wirtschaft handelt, die hauptsächlich Kohle, Stahl, Kartoffeln und Getreide produziert, schaut es ganz anders mit einer modern Wirtschaft aus, wo Software entwickelt wird, Ingenieursleistungen dominieren und Hightech Produkte produziert werden.

Je mehr in einer Wirtschaft der Agrarsektor zusammen mit dem Industriesektor gegenüber dem Dienstleistungsbereich schrumpft, wird der Begriff des „Sozialprodukts“ zunehmend diffuser. Während sich ein landwirtschaftliches Produkt physisch klar in Stück, Kilo oder Liter darstellen lässt, ist dies bei Dienstleistungen, z. B. bei Lehre, Forschung, Consulting, Medizin, unmöglich. Was man bei diesen Dienstleistungen hat, sind Geldausgaben und das reale Produkt lässt sich erst auf dem Umweg über einen Preisindex errechnen. Mit dem Preisindex ändert sich allerdings die statistische Größe des Produkts. Gelingt es beispielsweise durch statistische Manipulationen, den Anstieg des Preisindex zu reduzieren, erhält man ein höheres reales Sozialprodukt und die Regierung kann eine höhere Wachstumsrate verkünden.

Jenseits vom ursprünglichen Sinn einer Aufblähung und einer Schrumpfung des Geldumlaufs macht gerade der heute übliche Gebrauch von „Inflation“ und „Deflation“ immer weniger Sinn. Zu komplex ist die Wirtschaft, um so einfache Allgemeinbegriffe sinnvoll noch zu verwenden. Indem Notenbanker und Regierung sich jedoch an solch veralteten Indikatoren orientieren, verlieren sie den Sinn für die wahren Probleme der Wirtschaft. Die Entscheidungsträger werden Gefangene ihrer virtuellen Welten und jagen Schimären hinterher.

III. Stopp mit der Geldmaschine

Schon im Vorfeld der Maßnahmen der Europäischen Zentralbank ist es zu massiven Verschiebungen auf den internationalen Finanzmärkten gekommen. Der Euro hat drastisch gegenüber dem Dollar abgewertet. Die Zinsen sind weiter gefallen und die Aktien gestiegen. Erneut hat ein gewaltiger Umverteilungsschub stattgefunden. Die Sparer wurden geschröpft, während die Aktien- und Immobilienbesitzer jubeln. Man fragt sich, wodurch es gerechtfertigt ist, dass eine kleine Gruppe von Damen und Herren, die im politischen Schacher in den Zentralbankrat der Notenbank gehievt werden, solche Machtbefugnisse zukommen soll. Die Machtfülle dieser geldpolitischen Macher übersteigt bei weitem deren sachliche Kompetenz. Was die Geldtheorie aufzeigt ist nicht, wie man die Geldmenge managen kann, sondern wie schwierig, ja unmöglich es ist, sie zu lenken. Lange vorbei ist die Zeit, als die Ökonomen noch glaubten „Feinsteuerung“ betreiben zu können. Heute praktiziert man Geldpolitik mit Brechstange und Vorschlaghammer.

Es ist an der Zeit, für einen radikalen Umbau unseres Geldsystems zu plädieren. Was soll eine Zentralbank, wenn sie nicht mehr weiß, wie sie die Geldmenge richtig steuern kann? Was soll eine Zentralbank, wenn ihre Zielvorgabe, die „Stabilität“ des Preisniveaus zu bewahren, statistisch immer weniger genau erfasst werden kann? Was soll der Kult um Wachstum und Konjunktur, wenn man weder das eine noch das andere zutreffend bestimmen kann?

Theoretisch verläuft der monetäre Transmissions-Mechanismus über eine lange Kette von Gliedern, wo bei jedem Glied besondere Umstände darüber entscheiden, ob sie den geldpolitischen Impuls verstärken oder vermindern. Was die Notenbank bestimmen kann, ist die Basisgeldmenge. Aber schon der sogenannte Geldmultiplikator, der das Basisgeld in Geldmenge umsetzt, ist nicht mehr kontrollierbar, da die Höhe des Multiplikators von den jeweiligen Gegebenheiten auf dem Finanzmärkt abhängt und sich auch schnell ändern kann. Aber selbst wenn es gelänge, die Geldmenge wie von den Geldbehörden erwünscht zu steuern, ist damit noch nicht gesichert, dass die Geldmenge auch volkswirtschaftlich wirksam wird. Ob das Volkseinkommen steigt oder sinkt hängt davon ab, inwieweit die Geldmenge von den Geldbesitzern zu Käufen benutzt wird oder einfach auf dem Konto oder unter dem Kopfkissen liegen bleibt. Darüber hinaus bleibt es offen, ob die Aktivität, die von der Geldmengenänderung eventuell angeregt wird, vermehrt in die Preise oder vermehrt in den Output geht.

Derzeit will die Notenbank beides: die Erhöhung der Basisgeldmenge, die mit den Käufen der Wertpapiere zustande kommt, soll über das Bankensystem in den Wirtschaftskreislauf gelangen und sowohl die Preise erhöhen als auch die wirtschaftliche Aktivität ankurbeln. Dabei kann allerdings auch alles ganz anders kommen. Was ist, wenn die Preise zwar steigen, aber die Wirtschaftsaktivität schrumpft? Dann würde das Preisniveau über die Norm der Notenbank hinausschießen und sie müsste wieder auf die Bremse treten. Dieses Hin- und Her ist aber genau der Punkt, der die Wirtschaftsakteure verunsichert und schon in der Vergangenheit zur Paralyse und nicht zuletzt zu Wirtschaftsdepressionen geführt hat.

Es wird heute kaum mehr bestritten, dass die Geldpolitik der amerikanischen Zentralbank die Hauptschuld für die Dauer und Tiefe der großen Depression trifft und ebenso sind die Zentralbanken für die gegenwärtigen Krise verantwortlich. Wie die anderen Zentralbanken auch – mit dem Unterschied jedoch, dass deren Irrtümer weltwirtschaftlich unbedeutender sind – ließ die US Notenbank zuerst den Boom über Jahrzehnte laufen und regte ihn sogar noch extra an, um dann, als die Kontraktion kam, die Gefahr der Deflation zu bejammern, ohne entscheidend etwas dagegen tun zu können.

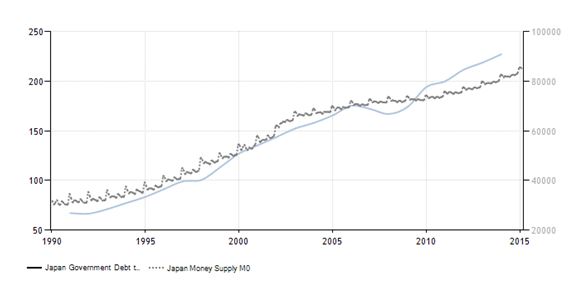

Japan betreibt seit 1990 eine Art „quantitative Lockerung“ und die Wirtschaft verblieb mehr als zwei Jahrzehnte lang in der Stagnation. Jetzt gesellt sich auch noch die Europäische Notenbank dazu und schließt den Kreis, so dass die drei wichtigsten Währungen der Welt eine massive Aufblähung erfahren. Dabei weiß keine dieser geldpolitischen Anstalten, was sie genau tun und wie der Prozess, den sie bewirken wollen, tatsächlich abläuft. Es wird experimentiert, aber nicht im Labor, sondern in der Wirklichkeit und das heißt auf Kosten von uns allen.

Unser Geldwesen ist krank – unheilbar krank. Ebenso steht es mit der Geldpolitik. Für beide ist eine bloße Reform zu wenig. Kern des Problems sind die Notenbanken. Nötig ist ein radikal anderes Geldsystem. Das Stichwort hierfür lautet „Entstaatlichung“ – die Schaffung eines privaten Geldsystems.

Die Reform kann damit beginnen, dass man die Notenbanken entmachtet und die sogenannte Basisgeldmenge – den Teil der Geldmenge, den eine Zentralbank direkt kontrolliert – einfriert. Damit wäre schon ein erster Schritt getan, um dem Aufblähen und dem Schrumpfen der makroökonomischen Liquidität bestimmte Schranken zu setzen. Eine vollständige Stabilisierung der Konjunktur ist damit nicht möglich, aber das ist auch gar nicht wünschenswert. Auch wenn die Basisgeldmenge nicht mehr schwankt, werden konjunkturelle Fluktuationen weiter auftreten, wie das für eine dynamische Wirtschaft auch nötig ist. Mit dem Einfrieren der Basisgeldmenge aber würde ein wichtiger Schritt unternommen, um die starken Konjunkturschwankungen einzudämmen. Schon das Wissen, dass die Zentralbankgeldmenge fixiert ist, würde die Geschäftsbanken zu mehr Vorsicht bei der Kreditvergabe veranlassen und so das Potential für unsolide Booms massiv beschneiden. Faktisch verankert so eine feste Menge an Basisgeld das gesamte monetäre System und macht die gesamte Volkswirtschaft krisenfester.

IV. Statistischer Anhang

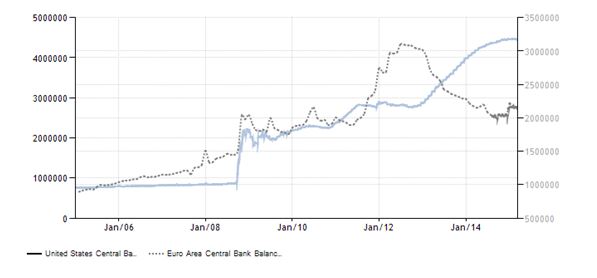

Fig. 1

Quantitative Lockerung der US Notenbank im Vergleich zur EZB – Zentralbankbilanzen 2005-2015

Fig. 2

Wechselkurs Euro-Dollar (Dollar pro Euro) 2005-2015

Fig. 3

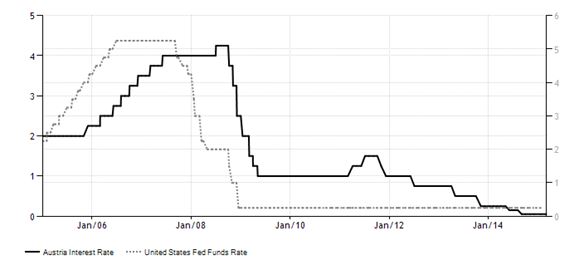

Basiszinssatz USA und Euroraum 2005-2015

Fig. 4

Japan – Geldpolitische Lockerung und Staatsverschuldung – Zentralbankgeldmenge (M0) und Schuldenkoeffizient (Staatsverschuldung in % des Bruttoinlandsprodukts) 1990-2015

Literaturliste:

Philipp Bagus und Andreas Marquart: „Warum andere auf Ihre Kosten immer Reichen werden: … Und welche Rolle der Staat und unser Papiergeld dabei spielen. München: FinanzBuch Verlag 2014. https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/3257-warum-andere-auf-ihre-kosten-immer-reicher-werden/

Anthony J. Evans und Robert Thorpe: The (quantity) theory of money and credit. The Review of Austrian Economics. December 2013, Volume 26, Issue 4, pp. 463-481. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11138-013-0226-8

Friedrich August von Hayek: Entnationalisierung des Geldes. Eine Analyse der Theorie konkurriender Umlaufmittel. Tübingen 1977. http://www.misesde.org/?p=1578

Antony P. Mueller: „Beyond Keynes and the Classics. Outline of the goods side/money side model of the business cycle and macroeconomic configurations. In: Procesos de mercado: revista europea de economía política. Año 2014, Vol. 11, Número 2, pp. 111-135. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4980988

Thorsten Polleit: „Die wahre Lehre vom Geld: Vor 100 Jahren erschien Ludwig von Mises‘ Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel“. Ludwig von Mises Institut Deutschland. 14. November 2012. http://www.misesde.org/?p=3566

Alexander Trentin: Die Quantitätstheorie des Geldes, in: Finanz und Wirtschaft.Zürich.13.6.2014. http://www.fuw.ch/article/die-quantitatstheorie-des-geldes/

—————————————————————————————————————————————————————————–

Dr. Antony P. Mueller (antonymueller@gmail.com) ist habilitierter Wirtschaftswissenschaftler der Universität Erlangen-Nürnberg und derzeit Professor der Volkswirtschaftslehre, insbesondere Makroökonomie, an der brasilianischen Bundesuniversität UFS (www.ufs.br), wo er am Zentrum für angewandte Wirtschaftsforschung und an deren Konjunkturbericht mitarbeitet und im Doktoratsprogramm für Wirtschaftssoziologie mitwirkt. Dr. Müller ist außerdem Mitglied des Ludwig von Mises Institut USA und des Mises Institut Brasilien und leitet das Webportal Continental Economics (www.continentaleconomics.com).