Über die Kosten der Fiatgeldproduktion

6.10.2017 – von Karl-Friedrich Israel.

Die allumfassende Kosten- und Nutzenrechnung für ein modernes Fiatgeldsystem unter Zentralbankaufsicht ist unweigerlich mit viel Spekulation und Unsicherheit verbunden. Unzählige Studien wurden bereits zu relevanten Teilaspekten publiziert. Eine endgültige Antwort lässt noch auf sich warten. Wahrscheinlich wird es sie niemals geben. Dies ist schlichtweg der Komplexität des Problems geschuldet.

Allerdings gibt es einen sehr viel engeren Kostenbegriff, der sich prinzipiell mit perfekter Genauigkeit fassen lässt. Gemeint sind hier die Betriebsausgaben von Zentralbanken. Man könnte auch von den Produktionskosten des Fiatgelds sprechen.

Ein bedeutendes Argument für ungedecktes Fiatgeld, und implizit für Zentralbanken als monopolistische Produzenten dieses Geldes, bezieht sich ganz direkt auf diesen engeren Kostenbegriff. Man findet es in den Schriften so bedeutender klassischer Ökonomen wie Adam Smith und David Ricardo. Diesem Argument zufolge könne man durch ungedecktes Geld erhebliche Einsparungen erzielen. In einem Warengeldsystem, wie etwa dem Goldstandard, würde man nämlich Arbeit und Kapital dafür aufwenden, knappes Gold für den Geldgebrauch zu fördern. Dies stelle eine Verschwendung dar, denn die aufgewendeten Ressourcen könnten in einem Fiatgeldsystem anderweitig zum Wohle der Gesellschaft eingesetzt werden.

Dieses Argument ist natürlich nicht endgültig und abschließend. Man hört ja auch nicht auf Champagner herzustellen, nur weil Sprudelwasser in der Produktion günstiger ist. Der Kern des Arguments ist allerdings unbestreitbar. Es ist natürlich prinzipiell möglich, durch die Einführung eines ungedeckten Geldes, Ressourcen zu sparen.

Stellen wir uns ein Fiatgeldsystem vor, das streng einer einfachen Friedmanschen Wachstumsregel folgt. Die Geldmenge wird jedes Jahr um 5% ausgeweitet, unabhängig von konjunkturellen Entwicklungen. Für ein solches System bräuchte es tatsächlich keine großen Betriebsausgaben.

Es wäre im Grunde schon mit einem rechenstarken Computernetzwerk, einer gut ausgestatteten Druckerpresse, sowie einem relativ kleinen Überwachungskomitee getan. Die laufenden Produktionskosten beliefen sich auf Ausgaben für Tinte und Papier (Baumwolle), Elektrizität, die Wartung von Druckerpresse und Computernetzwerk, Transport von Bargeld, sowie Honorare für die Mitglieder des Komitees. Eine jährliche Hauptversammlung in anregender Atmosphäre zur Prüfung der konstanten Wachstumsrate sei den Verantwortlichen natürlich ebenfalls gegönnt, vielleicht in Honolulu oder Nahe dem Great Blue Hole von Belize. Aber das wäre es dann auch.

Die Realität sieht natürlich anders aus. Geldpolitik folgt keiner einfachen und strikten Regel, sondern wird kontinuierlich angepasst. Dazu werden viele verschiedene Expertengruppen beschäftigt, die nach aufwendiger Datenerhebung und -bearbeitung Empfehlungen abgeben, die dann in verschiedenen Gremien in geldpolitische Entscheidungen einfließen. Es ergeben sich hierdurch ganz einfache Fragen, die leider viel zu selten diskutiert werden: Wie teuer ist unser Fiatgeldsystem wirklich? Sparen wir tatsächlich wo es geht, oder neigen die Akteure innerhalb des Systems zuweilen doch zur Verschwendung?

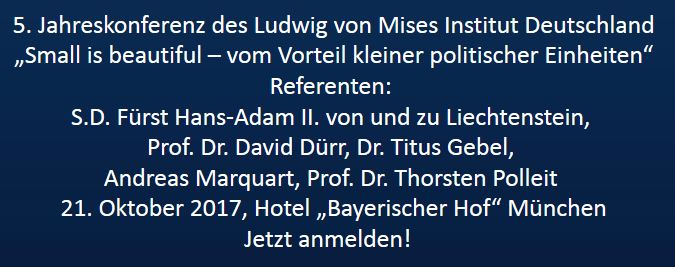

Die Gemeinschaftswährung Euro und deren Verwaltung bieten uns ein geeignetes Fallbeispiel. Fangen wir mit einem Blick auf die Geschäftsausgaben der EZB seit ihrer Gründung am 1. Juni 1998 an. Ein Blick auf die publizierten Jahresabschlüsse offenbart, dass die Personalausgaben den wichtigsten Posten darstellen. Am Ende ihres ersten vollständigen Geschäftsjahrs beschäftigte die EZB bereits 732 Vollzeitmitarbeiter, darunter 55 in gehobenen Führungspositionen. Bis Ende 2003 stiegen diese Zahlen auf 1.213, respektive 84, an. Jeder einzelne dieser Mitarbeiter wurde unbefristet angestellt. Die Personalpolitik der EZB hat sich diesbezüglich allerdings seit 2004 geändert.

Im Dezember 2016 beschäftigte die EZB bereits 3.171 Vollzeitmitarbeiter. Von 1999 bis 2016 sind die Personalausgaben der EZB von 61 Millionen € auf 467 Millionen € gestiegen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von stolzen 12,7%.

Ein weiterer wichtiger Posten in den Büchern der EZB betrifft die administrativen Kosten, die im gleichen Zeitraum von 61 Millionen € auf 414 Millionen € gestiegen sind. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12%. Unter den administrativen Kosten sind unter anderem Mietausgaben für Büroräume subsumiert.

Außerdem finden wir Abschreibungen auf Sach- und Kapitalgüter, die von 1999 bis 2014 zwischen 10 und 34 Millionen € geschwankt sind. Sie können als ein Indikator für Kapitalkonsum angesehen werden und sind deshalb relevant für unsere Analyse. Im März 2015 hat die EZB ihr neues Hauptquartier im Ostend von Frankfurt feierlich eröffnet. Der Neubau, der im Besitz der EZB ist, hat immerhin mehr als 1,3 Milliarden € gekostet und wird seit 2015 jährlich abgeschrieben. Dies erklärt den Sprung dieses Postens auf ein Niveau von etwa 65 Millionen ab 2015.

Interessant ist, dass die EZB die früher gemieteten Büroräume des Eurotowers auch nach Einzug in den neuen Hauptsitz weiterhin gemietet hat. Sie dienen heute als Hauptsitz des einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus (SSM), der 2014 ins Leben gerufen wurde. Man hat also nach Bezug des Neubaus im Ostend die vorher notwendigen Mietausgaben keinesfalls komplett eingespart.

Der vierte und letzte Posten spielt erst seit 2002 eine Rolle, als der Euro als Bargeld in den 12 ursprünglichen Mitgliedsstaaten eingeführt wurde. Er bezieht sich auf die Kosten für die Produktion und Bereitstellung von Bargeld. Im ersten Jahr beliefen sich diese Kosten auf etwas mehr als 118 Millionen €. Danach fiel der Posten auf etwas mehr als 2 Millionen € und zeigte einen leichten positiven Trend, blieb allerdings immer unter 9 Millionen €. Durch die Einführung neuer Bargeldscheine ab 2013 sind die Kosten noch einmal leicht gestiegen.

Somit sind die gesamten jährlichen Betriebsausgaben der EZB zwischen 1999 und 2016 von 132 Millionen auf etwas weniger als 954 Millionen € gestiegen wie in Abbildung 1 dargestellt. Dies ist bereits eine recht beeindruckende Summe. Sie spiegelt allerdings nur einen Bruchteil der relevanten Betriebsausgaben wieder. Denn natürlich ist die EZB nur eine von vielen Institutionen innerhalb des gemeinsamen Währungsraumes, die für die Produktion und Bereitstellung von Euros, sowie geldpolitische Maßnahmen zuständig sind. Hinzu kommen die nationalen Zentralbanken der einzelnen Mitgliedstaaten.

Die größten nationalen Zentralbanken der Eurozone sind die Banque de France, die deutsche Bundesbank und die Banca d’Italia. Alle drei weisen höhere Betriebsausgaben auf als die EZB. Es ist darüber hinaus festzuhalten, dass wesentliche Betriebsausgaben dieser nationalen Zentralbanken, wie auch aller anderen nationalen Zentralbanken der Eurozone, seit Gründung der EZB nicht zurückgegangen sind. In den allermeisten Fällen sind sie deutlich gestiegen, und das obwohl der EZB einige wichtige goldpolitische Kompetenzen übertragen wurden.

Nehmen wir die Banque de France. Sie zeigt unter den drei großen nationalen Zentralbanken einen deutlichen Aufwärtstrend in den Betriebskosten. Zwischen 1999 und 2016 sind ihre Betriebsausgaben von 1.713 auf 2.171 Millionen € gestiegen. Zwischenzeitlich lagen sie gar bei 2.278 Millionen €.

Bei der Bundesbank gibt es keinen besonderen Trend in den Betriebsausgaben. Sie sind über den genannten Zeitraum zwischen 1.307 und 1.935 Millionen € fluktuiert. Die Italienische Zentralbank weist einen negativen Trend in den Gesamtausgaben auf. Dies ist allerdings einem intransparenten Posten im Jahresabschluss geschuldet, der lediglich unter „andere Ausgaben“ zusammengefasst wird. Er ist von zwischenzeitlich über 1.300 bis auf unter 50 Millionen € gesunken. Administrative Kosten und Personalausgaben sind im Gegensatz dazu stetig gestiegen, zusammen um etwa 620 Millionen € über die gesamten 18 Jahre.

Summieren wir die Betriebsausgaben der vier großen geldpolitischen Institutionen des Euroraums, so erhalten wir für das vergangene Geschäftsjahr 2016 Betriebsausgaben in Höhe von fast 7 Milliarden €. Bei der Einführung des Euros beobachten wir einen imposanten Ausreißer und danach einen kontinuierlich steigenden Trend. Aber auch dies ist noch nicht alles.

Abbildung 2: Betriebsausgaben der vier großen gelpolitischen Institutionen des Euroraums – der EZB, der Bundesbank, der Banque de France und der Banca d’Italia

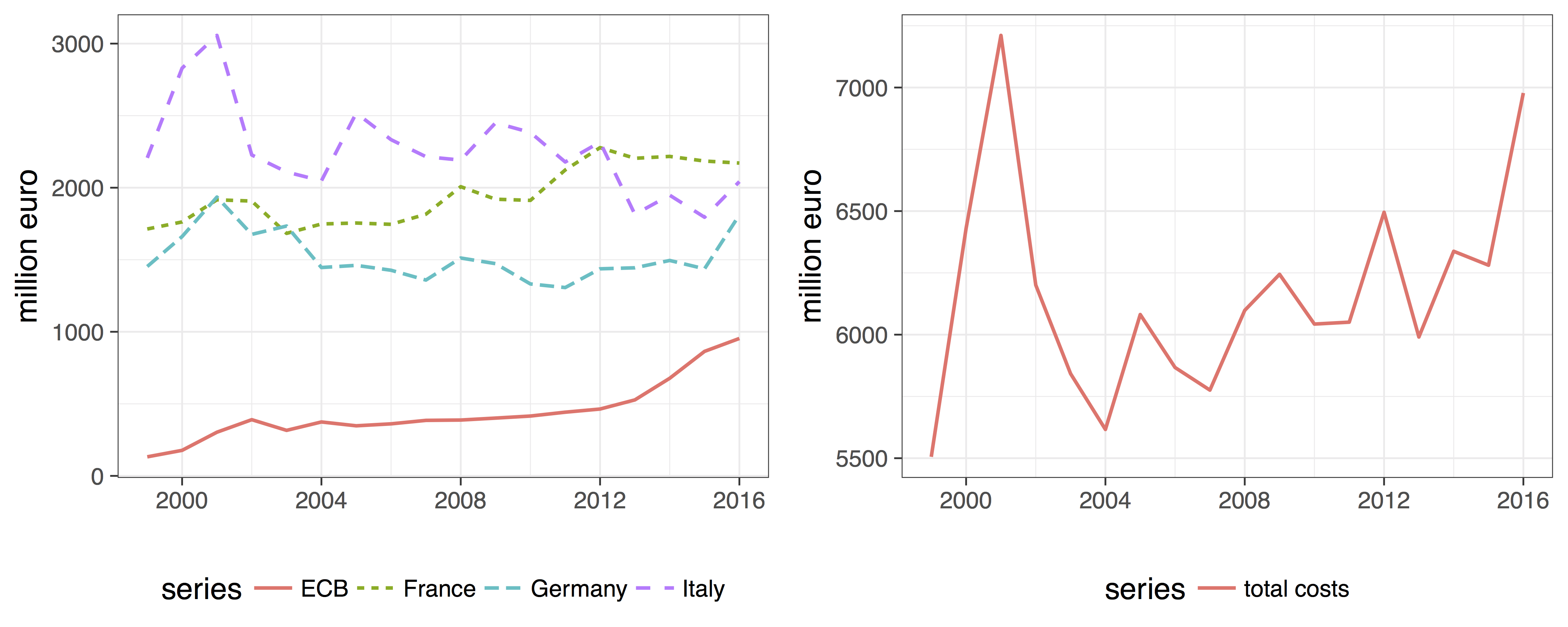

Wenn wir die nationalen Zentralbanken aller 12 ursprünglichen Mitgliedsländer der Eurozone miteinbeziehen, d.h. auch die Zentralbanken von Spanien, Portugal, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Irland, Österreich, Finnland und Griechenland, so kommen wir auf Betriebsausgaben von insgesamt 9,94 Milliarden € für das Jahr 2016. Im Jahr 2012 lagen diese sogar bei etwas mehr als 11 Milliarden €. Über den gesamten Zeitraum verzeichnen wir auch hier einen positiven Trend. Die jährlichen Gesamtausgaben sind von 1999 bis 2016 um mehr als 3 Milliarden € gestiegen.

Abbildung 3: Betriebsausgaben der EZB und der nationalen Zentralbanken der 12 ursprünglichen Mitgliedsländer des Euroraums

In der Zwischenzeit ist die Eurozone aber noch weitergewachsen. Zu den 12 ursprünglichen Mitgliedsländern haben sich sieben weitere gesellt. Im Jahr 2007 trat Slowenien der Gemeinschaft bei, 2008 Malta und Zypern, und 2009 folgte die Slowakei. Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen folgten in den Jahren 2011, 2014 und 2015. Mithin gibt es auch sieben weitere nationale Zentralbanken innerhalb der Währungsgemeinschaft. Einige sind von fast vernachlässigbarer Größe, wie etwa die Zentralbank von Malta. In ihren Büchern standen 2016 Betriebsausgaben von etwa 18 Millionen €. Andere jedoch, sind erstaunlich kostspielige Institutionen. Bei der Zentralbank von Zypern, einer Insel mit etwas weniger als dreimal so vielen Einwohnern wie Malta, standen 2016 Betriebsausgaben in Höhe von stolzen 435 Millionen € zu Buche.

Insgesamt kommen wir, unter Hinzunahme aller nationalen Zentralbanken, auf 20 Institutionen, inklusive der EZB, die im Jahr 2016 Betriebsausgaben in Höhe von mehr als 10.6 Milliarden € getätigt haben. Ist das nun viel oder wenig?

Das Urteil sei jedem Leser selbst überlassen. Eine Vermutung liegt jedoch nah: Die realen Einsparungen durch ein ungedecktes Fiatgeld sind hier nicht annähernd so hoch wie sie theoretisch sein könnten, zumal die tatsächliche globale Goldproduktion nach Verwerfen des Goldstandards gar nicht zurückgegangen ist, sondern weiter anstieg, und Zentralbanken selbst einen Großteil des geförderten Goldes nachfragen. Es wurden also weiterhin Kapital und Arbeit aufgewendet um große und stetig steigende Mengen Gold zu fördern.

Machen wir eine kleine Bierdeckelrechnung. Die zehn größten Goldminenunternehmen der Welt, darunter Barrick Gold aus Kanada, Newmont Mining aus den USA und AngloGold Ashanti aus Südafrika, haben im letzten Jahr über 29% der globalen Goldförderung abgedeckt. Diese Unternehmen haben zusammen 29,46 Millionen Unzen gefördert zu durchschnittlichen All-in sustaining costs von etwas weniger als $ 857, oder etwa 777 €, per Unze.[1]

Wenn für die restlichen 71% der globalen Goldförderung Kosten von durchschnittlich $ 1000 je Feinunze[2] zugrunde legen, so ergeben sich Durchschnittskosten für die globale Goldproduktion von $ 957 je Unze. Die Gesamtkosten der globalen Goldproduktion beliefen sich also auf etwa $ 95,7 Milliarden bei 100 Millionen geförderten Unzen im Jahr 2016. Dies entspricht etwa 87,0 Milliarden €.

Welcher Anteil der globalen Goldproduktion sollte uns als Vergleichsmaßstab dienen? Mitnichten die vollen 100%. Die Eurozone erwirtschaftet lediglich einen Anteil von 11,8% des Welt-BIP. 11,8% der Gesamtkosten der globalen Goldproduktion wären etwa 10.3 Milliarden €. Die jährlichen Betriebsausgaben der Zentralbanken der Eurozone sind erstaunlicherweise höher.

[1] Bei der Umrechnung von US Dollar in Euro haben wir den durchschnittlichen Wechselkurs für das Jahr 2016 benutzt. Er lag bei 0,9098 €/$ und war damit ungewöhnlich hoch.

[2] Dies ist eine sehr konservative Annahme. Keiner der konsultierten Jahresabschlüsse von Goldminenunternehmen hatte einen so hohen Wert für das Jahr 2016.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Karl-Friedrich Israel, 28, hat Volkswirtschaftslehre, Angewandte Mathematik und Statistik an der Humboldt-Universität zu Berlin, der ENSAE ParisTech und der Universität Oxford studiert. Zur Zeit absolviert er ein Doktorstudium an der Universität Angers in Frankreich.

*****

Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.