Liberalismus beginnen – „Römer geht nach Hause!“

24. November 2025 – von Burkhard Sievert

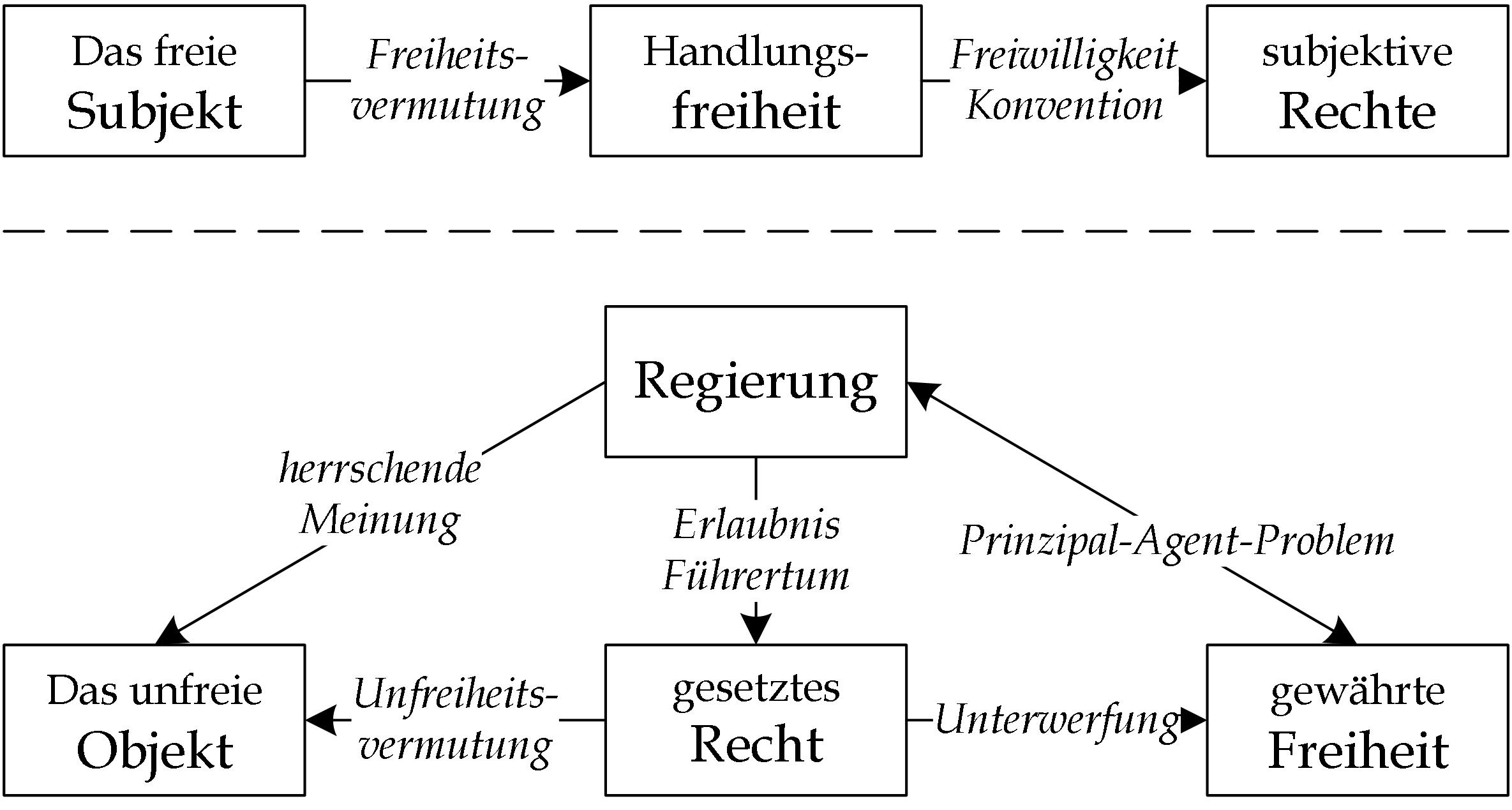

In diesem Jahr hätte Anthony de Jasay seinen 100. Geburtstag gefeiert. Anlässlich dieses Ereignisses erscheint eine Artikelserie mit dem Titel: Liberalismus beginnen! Anthony de Jasay wurde am 15. Oktober 1925 in Ungarn geboren und musste 1948 aus seiner Heimat fliehen. Er wurde in Australien zum Wirtschaftswissenschaftler ausgebildet und erhielt ein Stipendium an der Universität Oxford, bevor er in Paris im Finanzwesen arbeitete. Im Ruhestand widmete er sich als Privatgelehrter Fragen der politischen Ökonomie und der politischen Philosophie. Anthony de Jasay verstarb am 23. Januar 2019; mit Gerechtigkeit und ihr Umfeld (*) liegt nun ein weiteres seiner Werke in deutscher Übersetzung vor. Anthony de Jasay formuliert einen strikten Liberalismus, der konsequent bei der individuellen Handlungsfreiheit beginnt. Wer die individuelle Freiheit einschränken will, muss die Unfreiheit einer konkreten Handlung beweisen können.

[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]

Für Anthony de Jasay sind Begriffe sehr wichtig. Zur Unterscheidung tragen unterschiedliche Begriffe unterschiedliche Namen. Orangen sind keine Zitronen. Eine Orange heißt Orange und nicht Zitrone. Niemand hat eine Orange bewusst „Orange“ getauft und eine Zitrone „Zitrone“. Die beiden wichtigsten Begriffe des gesellschaftlichen Zusammenlebens tragen die Namen Freiheit und Recht. Diese beiden Begriffe sind Kernthema in diesem Aufsatz.

Freiheit ist individuell, nicht kollektiv. Eine Freiheit ist eine Beziehung zwischen einer Person und einer Handlung. Abzugrenzen ist der strikte Liberalismus vom klassischen Liberalismus, der durch Utilitarismus geprägt ist. Da Nutzen ebenso wie jedes andere Handlungsmotiv ein Werturteil ist und Werturteile subjektiv sind, lässt sich objektiv kein Gesamtnutzen feststellen. Der Utilitarismus verleitet zum Sozialismus. Wozu noch Marx? Bentham und Mill genügen, heißt ein Aufsatz in dem Buch Gerechtigkeit und ihr Umfeld. Plagiatsjäger wären bei Marx gewiss erfolgreich.

Der Gesellschaftsvertrag ist eine nutzlose Fiktion

Im Gegensatz zu den Ökonomen der Österreichischen Schule, die sich auf ökonomische Anreize konzentrieren, beschäftigt sich Anthony de Jasay mit Fragen „Jenseits von Angebot und Nachfrage“ (Wilhelm Röpke, 1899 – 1966). Obwohl er Ökonom ist, ist für Anthony de Jasay weniger von Interesse, dass Ressourcen knapp sind, sich deswegen Preise zu deren Bewirtschaftung bilden und diese Preise über Verträge abgebildet werden. Vielmehr interessiert ihn, dass bei einem Vertrag mit nicht gleichzeitigem Leistungsaustausch Anreize zum Leistungsausfall bestehen. Menschliches Handeln besteht aus freien Handlungen oder aus Handlungen, zu deren Ausführung ein Mensch sich verpflichtet hat und auf deren Ausführung ein anderer Mensch ein Recht hat. Wieso sollte jemand, der sein Versprechen gab, seinen Vertrag zu erfüllen, seinen Vertrag tatsächlich erfüllen, wenn er seine Leistung als Erster erhalten hat?

Thomas Hobbes (1588 – 1679) begründet mit dieser Fragestellung die Notwendigkeit des Staates: „Verträge ohne Schwert sind bloße Worte und besitzen nicht die Kraft, einem Menschen auch nur die geringste Sicherheit zu bieten.“ Wäre dies wahr, dann müsste Homo Oeconomicus nach dem Genuss seines Mahls im Restaurant seine Zeche prellen. Die Leistung des Wirtes (das Mahl) liegt zeitlich vor der Leistung des Gastes (der Bezahlung). Dies ist das Feld der politischen Philosophie, der Spieltheorie und im Übrigen auch der Kultur. Die Kultur eines Landes ist von Konventionen geprägt.

Anthony de Jasay setzt immer wieder seinen nüchternen Scharfsinn ein, um die anspruchsvollen philosophischen Theorien anderer Denker als falsch oder als nicht erklärungskräftig und damit überflüssig zu erweisen. Bereits David Hume (1711 – 1776) verwarf in seinem 1748 erschienenen Aufsatz „Über den ursprünglichen Vertrag“ (On Original Contract) die Vorstellung eines Gesellschaftsvertrags als wertlose Fiktion. Empirisch lässt sich zeigen, dass kein Staat auf einen Vertragsschluss mit seinen Subjekten zurückzuführen ist. Selbst wenn ein solcher Gesellschaftsvertrag existieren würde, löste er das eigentliche Problem nicht: Warum sollte die mit dem Gewaltmonopol ausgestattete Vertragspartei ihr gegebenes Versprechen tatsächlich halten?

Für diese Problemstellung (ein vermeintliches Gefangenendilemma) der Vertragsdurchsetzung ist der Umweg über den Gesellschaftsvertrag nicht notwendig. Die Vorstellung eines Gesellschaftsvertrags der verschiedenen Denker zeugt nur von deren intellektueller Trägheit. Andere vorstaatliche Möglichkeiten der Vertragsdurchsetzung bleiben ungeprüft. Das Interesse der Subjekte an Frieden und Sicherheit erfordert eine geregelte Ordnung des Zusammenlebens. Anthony de Jasay nennt diese Idealvorstellung eine geordnete Anarchie. Sie ist ein Gemeinwesen. Dieses gemeinsame Interesse einer geregelten gesellschaftlichen Ordnung deckt sich mit dem langfristigen Interesse jedes Subjekts. Die Frage lautet für Anthony de Jasay also nicht, wer in einer geordneten Anarchie die Straßen baut, sondern wie dort Konventionen durchgesetzt werden. Sie werden nicht durch eine Institution durchgesetzt, sondern sie sind entweder selbstdurchsetzend oder sie benötigen eine unterstützende Sattelitenkonvention zu deren Durchsetzung.

[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]

Geordnete Anarchie oder Kommunismus

Der strikte Liberalismus formuliert eine „Sprache“, mit der sich Gesellschaftsbeziehungen beschreiben lassen. Diese bestehen aus Freiheiten und Konventionen. Ein Vertrag ist eine Konvention mit beidseitigen Rechten und Verpflichtungen. Eine Freiheit ist eine Souveränität. Rechte entstehen entweder freiwillig durch eine Konvention oder werden durch eine Obrigkeit „gesetzt“ (aufgezwungen). Rechte sind eine Beziehung zwischen zwei Personen und einer Handlung. Sobald Freitag auf der Insel erscheint und Robinson mit ihm kooperiert, bilden sich Konventionen. Die Kooperation ist eine Konvention. Konventionen sind ungeschriebene Verhaltensregeln und wenn sich unsere beiden Protagonisten einigen, können sie für beide ein besseres Ergebnis erzielen.

Mit der Zeit bildet sich ein ungeschriebenes Gewohnheitsrecht (customary law) heraus. Die zugehörige Ordnung ist eine geordnete Anarchie. Ihre Kennzeichen sind die Freiwilligkeit der Regelbefolgung, die selbstdurchsetzenden Konventionen oder, wenn sie nicht selbstdurchsetzend sind, die unterstützenden Sattelitenkonventionen.

Die Nähe dieser Rechtsphilosophie zu David Humes Traktat über die menschliche Natur ist unübersehbar. Konventionen bilden sich, ohne dass dafür eine Obrigkeit erforderlich wäre. Eigentum ist ein bedeutendes Beispiel dafür, aber auch Konventionen der Höflichkeit und des Anstands. Eigentum entsteht durch Übereinkunft. Konventionen sind geronnene Erfahrung, sie sind Gewohnheiten, Bräuche, Kultur. Sie entstehen, bevor ein Staat durch Unterwerfung gebildet wird. Der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann.

Gesetztes oder positives Recht (von lateinisch positum „gesetzt“) ist die Voraussetzung für eine Zwangsordnung, um eine Gesellschaft nach den Vorstellungen einer Obrigkeit bewusst gestalten zu können. Auch das Naturrecht (natural law) ist in diesem Sinne etwas – wenn auch von einer höheren Autorität – Vorgegebenes. Eine subjektive Wertlehre verträgt sich nicht mit gesetzten und damit vorgegebenen Rechten, sondern verlangt nach Übereinkünften in Freiheit. Diese freiwilligen Vereinbarungen sind Konventionen, an die sich Menschen freiwillig halten. Die Fokussierung auf Freiheit vor Recht positioniert den strikten Liberalismus eindeutig: Auf der einen Seite steht das Primat der Freiheit („Alles ist erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist.“) und auf der anderen und im Gegensatz dazu das Primat der Politik („Alles ist verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist.“). Die Freiheitsvermutung trennt den von der handelnden Person ausgehenden Individualisten vom Kollektivisten, der kollektiv von „Rechten“ ausgehend argumentiert.

Anthony de Jasay betont immer wieder, dass Freiheiten und Rechte vollkommen unterschiedliche Dinge sind. Diese Unterscheidung ist sein Alleinstellungsmerkmal. Eine Freiheit ist eine Beziehung zwischen einer Person und einer Handlung, ein Recht ist eine Beziehung zwischen zwei Personen und einer Handlung. Eine Person und zwei Personen sind ebenso feststellbare Tatsachen wie deren Handlungen. Werden die Begriffe Freiheit und Recht synonym verwendet, beispielsweise wenn vom „Recht“ am eigenen Körper, dem „Eigentumsrecht“, dem „Freiheitsrecht“, dem „Menschenrecht“ gesprochen wird, verschwindet diese Unterscheidung. Anthony de Jasay nennt diesen Rechtsbezug rightsism, zu Deutsch „Verrechtlichung“ oder „Rechtsanspruchsideologie“. Die genannten Rechte sind Freiheiten. Für ein Recht am eigenen Körper müsste der „Eigentümer“ gleichzeitig Subjekt und Objekt sein, denn die Eigentümerschaft liegt ähnlich wie beim Wert im Subjekt und nicht im Objekt. Niemand hat ein Recht an einem anderen Körper, es sei denn, der andere gab vorher seine Zustimmung. Die im 20. Jahrhundert berühmten Boxer Mohamed Ali und George Foreman erlaubten sich vor ihrem spektakulären Kampf in Zaire, dem Rumble in the Jungle, eine gegenseitige Körperverletzung. Niemand hat ein Recht am Eigentum eines anderen, denn es ist frei von entgegenstehenden Rechten.

Was ist ein „Freiheitsrecht“? Ein Recht auf eine Freiheit ist ein Privileg, beispielsweise sind Bürokraten als Netto-Steuerkonsumenten per saldo frei von Steuerzahlungen. Freiheiten und Rechte sind grundverschieden: Das eine steht für sich allein, und das andere benötigt immer jemanden, der eine Verpflichtung trägt. Das einzige „Menschenrecht“ ist die Freiheit, sie ist Mikro (Handlungsbezug) und nicht Makro (Ganzheitlich). Es gibt kein Recht, ungerechte Handlungen zu begehen. Die Unterscheidung zwischen Freiheit und Recht kennzeichnet den strikten Liberalismus.

Die Vorstellung von Gleichheit steht dem strikten Liberalismus diametral entgegen. Der Liberalismus genießt die Auszeichnung, die von Adolf Hitler (1889 – 1945) bestgehasste Lehre zu sein (vgl. Hayek, 2011, Der Weg zur Knechtschaft, S. 51). Die Vorstellungen der anerkannten Ahnen der deutschen Sozialdemokratie – Lassalle, Fichte und Rodbertus – bildeten das autoritäre und nationalistische Element des späteren Nationalsozialismus (vgl. Hayek, 2011, Der Weg zur Knechtschaft, S. 211 ff.). Der Liberalismus ist, insofern anders als die Sozialdemokratie, geschichtlich unbelastet. Das Kennzeichen der Freiheit ist die Handlungsorientierung in Souveränität, das Kennzeichen der Gleichheit ist die Zustandsorientierung durch Fremdbestimmung. Das erste ist ein 2-Personen-Spiel (Produktion und Tausch in einer Wirtschaft), das zweite erfordert ein 3-Personen-Spiel (Enteignung der Produktiven und Verteilung durch eine Regierung, also Politik) zur Gleichmachung.

Anthony de Jasay stellt die Freiheit über die Gleichheit, denn solange keine schlüssigen Gründe für das Gegenteil vorliegen, ist die Annahme, dass Gleichheit intrinsisch gut und Ungleichheit intrinsisch schlecht sei, eine bloße Behauptung. Die Ideologie der Gleichheit nennt sich Kommunismus. Das Programm der Sozialdemokratie ist das Kommunistische Manifest. Sozialdemokratie ist „Gesellschaft“ von oben nach unten. Da Menschen ungleich sind, braucht der Kommunismus zur Verwirklichung seines Gleichheitsversprechens das gesetzte Recht in einer Sozialdemokratie. Goethe schrieb einst:

Gesetzgeber und Revolutionäre, die Gleichsein und Freiheit zugleich versprechen, sind Phantasten oder Scharlatane.

Geordnete Anarchie und Kommunismus

„Römer geht nach Hause!“ (Aus dem Film „Das Leben des Brian“, 1979)

Seine philosophische Grundausrichtung bezieht Anthony de Jasay bei David Hume, beispielsweise bezüglich der Konventionen, der Staats- und der Eigentumsentstehung. Es führen viele Wege nach Rom. Das Verhältnis zur Österreichischen Schule könnte man mit einem Augenzwinkern als das Verhältnis der Judäischen Volksfront zur Volksfront von Judäa bezeichnen („Das Leben des Brian“). Beide argumentieren vom handelnden Menschen aus. Liberalismus ist „Gesellschaft“ von unten nach oben. Die Feinde der Freiheit sind die Römer.

Die Österreichische Schule ist philosophisch von Immanuel Kant geprägt. Sie ist eine Begründungsphilosophie. Dass der Mensch handelt, ist a priori wahr. Das ist der Ansatz der Praxeologie.

Die Legitimität einer Handlung lässt sich falsifizieren. Das ist der Ansatz von Anthony de Jasay. Für die Freiheitsvermutung verwendet er die auf Karl Popper (1902 – 1994) beruhende Epistemologie. Nach dieser Methodologie müssen wissenschaftliche Theorien falsifizierbar sein. Reine Logik verliert leicht den Bezug zu den Tatsachen. Je länger die logische Kette einer Argumentation ist, desto anfälliger wird sie für logische Inkonsistenzen. Beobachtungen hingegen sind prinzipiell unsicher, zumal wenn das beobachtete Objekt ein lernendes Subjekt ist. Aus Tatsachen an sich lässt sich daher keine Wahrheit gewinnen.

Die Freiheitsvermutung kombiniert Logik und Tatsachen. Logik legt die Beweislast für die Legitimität einer Handlung einer Seite auf und kann dadurch Handlungen als legitim oder nicht legitim identifizieren. Die Freiheitsvermutung beruht auf Logik und erfüllt das Humesche Gesetz („aus Sein folgt kein Sollen“). Sie fordert einen objektiven Beweis für die Unfreiheit einer Handlung. Fehlt dieser Beweis, gilt die Handlung als legitim.

Die Freiheitsvermutung bewertet nicht die Handlungsmotivation, sondern die Handlungsdurchführung. Handlungen lassen sich objektiv feststellen. Die die Handlungen leitenden Werte sind subjektiv und nicht feststellbar. Ist die Handlungsdurchführung gerecht, dann sind auch die Handlungsfolgen gerecht. Wie ein Schutzschild schiebt sich die Freiheitsvermutung vor die Praxeologie, indem es den Römern die Beweislast auferlegt. Nach der Freiheitsvermutung müssen die Römer beweisen, dass ihre Handlungen legitim sind, Judäische Volksfront oder Volksfront von Judäa hin oder her. Die Römer sind die Besatzer und Besatzer üben nicht legitime Handlungen aus, sonst wären sie keine Besatzer. Unterwerfung ist nicht legitim.

Für Kooperation braucht es keine Unterwerfung. Wer nicht kooperieren will, will herrschen, heißt es sinngemäß bei Ludwig von Mises (1881 – 1973). Die Freiheitsvermutung ist ein logisches Argument, bei dem eine Handlung durch eine empirische Tatsache (eine Konvention) auf ihre Legitimität hin überprüft oder widerlegt werden kann. Um bei dem Beispiel des Filmklassikers zu bleiben: „Romani ite domum!“(„Römer geht nach Hause!“)

Wer die Handlungsfreiheit einschränken will, muss es beweisen können.

Wer die Handlungsfreiheit einschränken will, muss es beweisen können.

Die folgenden zwei Artikel dieser dreiteiligen Artikelserie werden einige Aspekte der politischen Philosophie von Anthony de Jasay vorstellen. Den Anfang macht die wissenschaftliche Methodik der Epistemologie. Für Freiheit.

Burkhard Sievert engagiert sich als Sektionsleiter in der Atlas Initiative. Von Anthony de Jasay übersetzte er zahlreiche Bücher, zuletzt Gerechtigkeit und ihr Umfeld (*). Von Ludwig von Mises brachte er das Buch Allmächtiger Staat (*) als deutsche Übersetzung heraus, von Wilhelm Röpke das Buch Die deutsche Frage (*) als Nachdruck.

Burkhard Sievert engagiert sich als Sektionsleiter in der Atlas Initiative. Von Anthony de Jasay übersetzte er zahlreiche Bücher, zuletzt Gerechtigkeit und ihr Umfeld (*). Von Ludwig von Mises brachte er das Buch Allmächtiger Staat (*) als deutsche Übersetzung heraus, von Wilhelm Röpke das Buch Die deutsche Frage (*) als Nachdruck.

[(*) Mit * gekennzeichnete Links sind Partner-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, unterstützen Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland, das mit einer Provision beteiligt wird. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten.]

Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Instituts Deutschland wieder.

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Das Ludwig von Mises Institut Deutschland e.V. setzt sich seit Jahren für die Verbreitung der Lehre der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ein. Freiheit gibt es nicht geschenkt, sie muss stets neu errungen und erhalten werden. Bitte unterstützen Sie daher das Ludwig von Mises Institut Deutschland mit einer Spende, damit wir uns weiterhin für unser aller Freiheit einsetzen können!

Spendenkonto:

Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.

IBAN: DE68 7003 0400 0000 1061 78

BIC: MEFIDEMM

Merck Finck A Quintet Private Bank (Europe) S.A. branch

Verwendungszweck: Spende

Titelfoto: Adobe Stock Fotos (bearbeitet)