Kleine Staaten sind reicher und sicherer als große Staaten

16. März 2020 – von Ryan McMaken

Ryan McMaken

In Folge des Brexit-Referendums haben schottische Nationalisten ihre Forderung nach einer Abstimmung über die schottische Unabhängigkeit wiederholt. Viele jedoch sind nicht überzeugt und behaupten, Schottland sei «zu klein», um ein unabhängiges Land sein zu können. Andere meinen, Schottland sei zu arm, da Schottlands Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner nur 90 Prozent des englischen ausmacht.

Nach keinem Maß ist Schottland aber arm. Es mag relativ gesehen ärmer als England sein, aber Schottlands BIP pro Einwohner liegt laut OECD immer noch im Mittelfeld, nahe dem von Frankreich und Japan.

Falls Schottland ein wenig ärmer ist als andere reiche Nationen im Westen, so gibt es jedoch keinen Grund anzunehmen, dass dies irgendetwas mit seiner Größe zu tun hätte. Mit 5,4 Millionen Einwohnern ist Schottland ungefähr gleich auf mit Neuseeland und Finnland und nur ein wenig kleiner als Dänemark. Keines dieser Länder kommt „gerade noch so“ über die Runden.

Das hat Kritiker aber keinesfalls davon abgehalten zu behaupten, dass das Vereinigte Königreich selbst klein sei. Der schottische Experte George Galloway beispielsweise lehnt die Idee einer schottischen Unabhängigkeit ab, weil daran das kleine Land auseinanderbrechen würde. Er meinte damit das Vereinigte Königreich, das jedoch eines der 20 größten Länder der Welt ist. Falls sich Schottland abspalten würde, wäre der Rest immer noch das am meisten bevölkerte Land in Europa nach Deutschland, Frankreich und natürlich Russland.

Größer ist nicht besser

Warum aber diese Obsession über Größe? Es gibt keinen Beweis, dass größere Länder reicher, glücklicher oder geordneter sind als kleine Länder.

Immerhin haben die wohlhabendsten Länder in Europa weniger als 10 Millionen Einwohner. Luxemburg, Norwegen und die Schweiz gehören zu den reichsten Ländern der Welt.

Im Gegenteil, die Erfahrung deutet daraufhin, dass Größe ein Hindernis für Gesundheit und Wohlstand ist.

In seinem neuen Buch über Amerikanische Sezession schreibt F.H. Buckley zum Beispiel, dass kleine nordeuropäische Länder relativ reicher und gesünder sind. Das liegt aber nicht an dem ihnen fälschlicherweise zugeschriebenem Sozialismus, sondern an der ökonomischen wie politischen Stabilität, da diese Länder kleine Bevölkerungen mit einem hohen Grad an sozialer Kohäsion haben. Buckley beschreibt Finnland zum Beispiel als …

eines der reichsten und am wenigsten korrupten Länder dieser Welt. Es hat auch die Art von sozialer Kohäsion und Einheit, die nur kleine Länder entwickeln können … Wäre das Land zwanzigmal größer, wäre es viel diverser und gleichzeitig weniger vereint. Die politischen Führungskräfte wären weiter entfernt von den Leuten und Lobbygruppen hätten es einfacher, deren Politik zu korrumpieren.

Natürlich denken Amerikaner nicht so. In einem riesigen und vielfältigen Land zu leben, das von einer weit entfernten politischen Elite in einer zig-kilometer entfernten Stadt regiert wird, scheint normal für die meisten Amerikaner zu sein.

Nichtsdestotrotz schreibt Buckley in der New York Post:

[Die USA sind] zu groß, sind eines der größten Länder auf der Welt. Kleinere Länder sind glücklicher und weniger korrupt. Sie sind weniger davon angetan, ihre Macht militärisch zu projizieren, und generell freier. Falls es Größenvorteile gibt, übersteigen die Kosten die Vorteile. Groß ist schlecht.

Buckley verwendet die üblichen statistischen Vergleiche, die sich heutzutage unter den Sozialwissenschaftlern großer Beliebtheit erfreuen und schließt daraus, dass ein großer Staat nicht notwendigerweise ein Hindernis für relative Sicherheit, Wohlstand und sozialen Zusammenhalt ist, aber eben auch keine Hilfe. Es gibt Wege, um die Nachteile von großen Staaten zu verringern. Ein dezentrales System und ein relativ hoher Grad an wirtschaftlicher Freiheit zum Beispiel. Es scheint daher, dass die USA nicht aufgrund, sondern trotz ihrer Größe wohlhabend geworden sind.

Die Ökonomie kleiner Staaten

Tatsächlich zeichnen sich kleine Staaten über ihren wirtschaftlichen Erfolg aus. Die Autoren einer Weltbankstudie („Small States, Small Problems?“) kommen zum Schluss, dass unter Berücksichtigung des Standorts kleinere Staaten reicher sind als andere in Bezug auf das BIP pro Einwohner. Wahr ist aber auch, dass aufgrund ihrer geringeren Größe diese Staaten anfälliger gegenüber Schwankungen in Zeiten ökonomischer Krisen sind. Das lässt sich teilweise dadurch erklären, dass kleine Staaten dazu tendieren, sich viel mehr mit anderen Ländern in Bezug auf Handel und Investitionen zu vernetzten. Jedoch schließen die Autoren, dass sich ihre Offenheit auszahlt.

Studien, die sich mit Größe als ökonomischen Erfolgsfaktor auseinandersetzen, sind relativ selten. Nichtsdestotrotz lässt sich feststellen, dass sich kleine Länder während der Großen Depression besser anpassen konnten. Darüber hinaus waren kleine Länder seit dem Ende des Kalten Kriegs interessant, weil sie sich schneller auf die wirtschaftliche Globalisierung einließen.

Zum Beispiel warnten in den 1990ern viele Kommentatoren und Sozialtheoretiker davor, dass die Aufspaltung von großen Ländern in kleinere eine Gefahr für die Wirtschaft darstellen würde, obwohl die empirischen Beweise das Gegenteil andeuteten. Der Ökonom Gary Becker schrieb: „seit 1950 wächst das reale BIP pro Einwohner in kleineren Nationen schneller als in größeren.“ Becker schließt daraus, dass «Statistiken über die eigentliche Performance zeigen, dass die schlimmen Warnungen über den wirtschaftlichen Preis, den kleine Länder bezahlen müssten, nicht im geringsten berechtigt sind. … Kleinheit kann ein Vorteil für die Arbeitsteilung in einer modernen Welt sein, wo Volkswirtschaften über internationale Transaktionen verlinkt sind.» Von den 14 Staaten mit einer Bevölkerung von über 100 Millionen sind lediglich die USA und Japan reich.

Nichts von dem ist schockierend. Wie der Historiker Ralph Raico gezeigt hat, war Europas Aufstieg zur weltweiten Supermacht in großen Teilen der Kleinteiligkeit seiner politischen Jurisdiktionen in der Spätantike und dem Mittelalter geschuldet. Die Abwesenheit großer Flächenstaaten brachte einen höheren Grad an tatsächlicher wirtschaftlicher Freiheit mit sich, was sich dementsprechend in höherem Wirtschaftswachstum niederschlug. Der Aufstieg von großen Staaten und absolutistischen Regimes während der Renaissance war dann in vielen Fällen ein Hindernis für Wachstum, nicht ein Treiber.

Aber was ist mit Kennzahlen jenseits des Einkommens?

Wenn es um Kriminalität geht, gibt es drei Wege, um niedrige Mordraten zu erlangen: Sei autoritär, wie zum Beispiel Saudi-Arabien und Vietnam. Sei ethnisch und kulturell uniform, wie Japan oder sei klein. Tatsächlich befinden sich unter den Ländern mit erstaunlich niedrigen Mordraten Luxemburg, die Schweiz und Malta. Am anderen Ende des Spektrums befinden sich große, unterschiedliche Länder wie Brasilien, Mexiko und Kolumbien.[1]

Kleinheit ist auch kein Problem in Bezug auf die Gesundheit. Obwohl kleine Staaten nicht notwendigerweise mittelgroße Staaten wie Spanien und Italien in Bezug auf die Lebenserwartung überholen, zeigt es sich doch, dass auch hier große Staaten Probleme aufweisen.

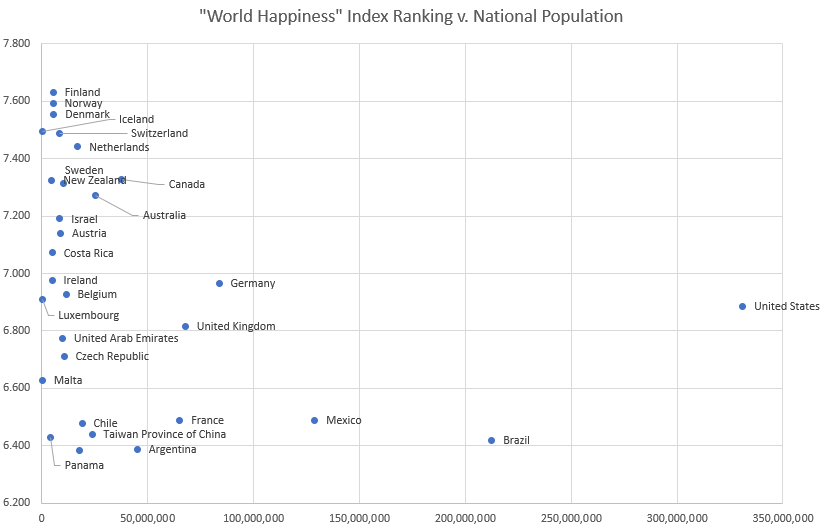

Einige Wissenschaftler haben diese Daten mit Umfragewerten angereichert, um daraus einen «Glücksindex» zu berechnen. Obwohl Umfragen immer skeptisch betrachtet werden müssen, ist es nicht unplausibel, dass wir in dem daraus resultierendem World Happiness Report kein Land mit mehr als 50 Millionen Einwohnern in den Top 10 finden können.

Quelle: World Happiness Report 2018 and UN Population estimates.

Das geopolitische Problem

Im Gegensatz zu den wirtschaftlichen und sozialen Vorteilen werden kleine Staaten von vielen geringgeschätzt, weil sie anscheinend in geopolitischen und militärischen Konflikten als schwach erscheinen. Diese Befürchtungen sind oftmals der Grund für die Entstehung von größeren Staaten. Genauer gesagt: Es wird angenommen, dass dadurch Größenvorteile und Skaleneffekte in militärischen Belangen eingefahren werden können.

Militaristen tendieren natürlich zu dem Gedanken, dass man sich nie zu sicher sein kann, wenn es darum geht, einen riesigen Militärapparat einzurichten. Die schlimmsten Vertreter dieser Sichtweise sind die amerikanischen Konservativen, deren intellektueller Ziehvater William F. Buckley darauf bestand, dass – solange die USA militärisch bedroht seien – «man eine große Regierungsmacht für diese Dauer akzeptieren muss, da man ohne das Instrument einer totalitären Bürokratie zwischen unseren Küsten weder einen Angriffs- noch Verteidigungskrieg führen kann.»

Gemässigtere Theoretiker haben jedoch den Nachteil dieser Art von Paranoia erkannt, da die Tatsache bestehen bleibt, dass große Staaten, die militärisch angeblich sicherer wären, oftmals bei den ökonomischen und sozialen Indikatoren zurückliegen. Langfristig wird das die Möglichkeit eines Staates, Macht zu projizieren und Allianzen aufrecht zu erhalten, einschränken. Reichere Staaten haben besseren Zugang zu der besten militärischen Ausrüstung und haben es leichter, Soft Power auszustrahlen.

Aus diesen Gründen ist es auch besser, in Bezug auf Verteidigungsbündnisse mit anderen Staaten, falls diese notwendig sind, auf zentral geführte Staatswesen zu verzichten. Schlussendlich führt die Verwaltung einer großen und unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen innerhalb einer einzelnen Jurisdiktion (ein Problem das fast jedem großen Land begegnet) zu signifikanten Kosten. Wie in dieser Studie von politischen Ökonomien in großen Staaten festgehalten wurde, führt Demokratie in solchen Staaten die Bevölkerung in Sezessionsbestrebungen. Falls der Staat dadurch nicht in die Diktatur abgleitet, führt die Größe zu mehr Instabilität und schlussendlich zu einer geopolitischen Schwächung.

Die Lösung sehen die Autoren naturgemäß in der Dezentralisierung: «Anstatt über die Aufteilung der Welt in verschiedene Länder nachzudenken, sollte man über die Aufteilung eines Landes in autonome Regionen nachdenken.» In Bezug auf Skaleneffekte für Verteidigungskapazitäten gilt es zu bedenken, dass soziale, wirtschaftliche und politische Autonomie weiterhin von größter Wichtigkeit ist und nicht notwendigerweise auch zentralisiert werden sollten.

Leider bewegt sich die Welt gerade in die genau umgekehrte Richtung. Obwohl die USA ganz klar den Weg der politischen und sozialen Uneinigkeit fortsetzen, weitet der Zentralstaat nur noch aggressiver die Kontrolle über Politik und Wirtschaft aus. In Europa zementiert die EU, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, mehr und mehr ihre Rolle als regulatorische und einigende Kraft. Vorstellungen über ein liberales China bleiben illusorisch.

Das soll nicht heißen, dass Bewegungen für eine erweiterte Dezentralisierung und Unabhängigkeit nicht unter der Oberfläche brodeln. Diese Trends sind da, aber die Maschinerie des modernen Nationalstaates müsste erst einmal die Vorteile von Kleinheit und politischer Unabhängigkeit begreifen.

[1] Chinas offizielle Kriminalitätsstatistik weist auf niedrige Mordraten hin, aber China ist berüchtigt für die Manipulation solcher Messgrößen. Da es jedoch einer der aufdringlicheren Überwachungsstaaten der Welt ist, ist es möglich, dass die Mordraten, wie berichtet, recht niedrig sind. Indien – nominell eine “Demokratie” – ist zunehmend autoritär und anfällig für ethnische und religiöse Streitigkeiten geworden. Die Mordrate – nicht einmal die terroristischen Morde eingerechnet – ist umstritten. Wie von Shoban Sexena bei The Wire festgestellt wurde, liegen die offiziellen indischen Mordstatistiken weit unter den Schätzungen externer Quellen. Sexena kommt zum Schluss: „Indien fällt nicht in die Kategorie der hyper-gewalttätigen Gesellschaften, aber die schiere Zahl der Morde macht es zu einem der gefährlichsten Länder.“

*****

Aus dem Englischen übersetzt von Mathias Nuding. Der Originalbeitrag mit dem Titel Small Countries Are Better: They’re Often Richer and Safer Than Big Countries ist am 11.2.2020 auf der website des Mises-Institute, Auburn, US Alabama erschienen.

Ryan McMaken ist Editor von Mises Daily und The Free Man. Er studierte Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft an der University of Colorado.

*****

Hinweis: Die Inhalte der Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Ludwig von Mises Institut Deutschland wieder.

Foto: Adobe Stock